はじめに

ONE CAREER PLUSのキャリアアナリストが、皆様のお悩みや一般的な疑問にお答えする連載企画。

今回は、「ビジネスサイドからプロダクトサイドへのキャリアパスが知りたいです」という相談者さんからのご相談です。

プロダクトマネジャーに求められる経験を押さえた上で、どのように今後のキャリアを選択すれば良いのでしょうか?

キャリアデータを知り尽くすキャリアアナリスト佐賀が、率直にお答えします。

本コンテンツは、Podcastまたは記事のお好きな方法でお楽しみいただけます。

▽Podcastで聴く方はこちら

▽Voicyで聴く方はこちら

本日のお便り

お世話になっております、ONE CAREER PLUSの佐賀です。

キャリアアナリストである私佐賀が、キャリアのお悩みに答えていくこの企画。

これまでONE CAREER PLUSに寄せられた相談や、一般的に皆さんが悩むであろうテーマを取り上げ、ラジオ形式で解決していく、シンプルなコーナーでございます。

さて、本日のお便りはこちら。

ラジオネーム「こんちゃん」さんからのお便りです。

「現在、ベンチャー企業で法人営業として働いています。

次の転職では、プロダクトマネージャーのようなプロダクトサイドを目指してみたいと思っています。

しかし、これまでプログラミング経験もなければデザイン経験もなく、本当になれるのか? どうしたらなれるのか?見当がつきません。

法人営業のようなビジネスサイドから、プロダクトサイドへのキャリアパスは存在しますか?」

というご相談をいただきました。

お便りをお寄せいただきありがとうございます。

プロダクトマネージャーは、転職市場における市場価値が高く、年収アップも期待できる職種です。

また、事業創造に関わる企業においては「ミニCEO」と呼ばれることもあり、やりがいの大きい仕事であると思います。

しかし、プロダクトマネージャーはビズサイドと開発サイドの間に立つ職種であるため、営業のみの経験から転職することが難しい側面があります。

本記事では最初に、プロダクトマネージャーの仕事内容と、求められる経験を説明させていただきます。

その上で、「ビジネスサイドからプロダクトサイドへのキャリアパスが存在するのか? 」という、今回いただいたご相談にお答えしようと思います。

プロダクトマネージャーの仕事内容と求められるスキルとは?

まず、プロダクトマネージャーの仕事内容からご紹介させていただきます。

プロダクトマネージャーは上述した通り、開発サイドのデベロップメント組織と営業やマーケ等のビジネス組織、クライアントの三者の間に立つ職種になります。

そのため、業務内容は多岐にわたり、非常に難解な職種と言えます。

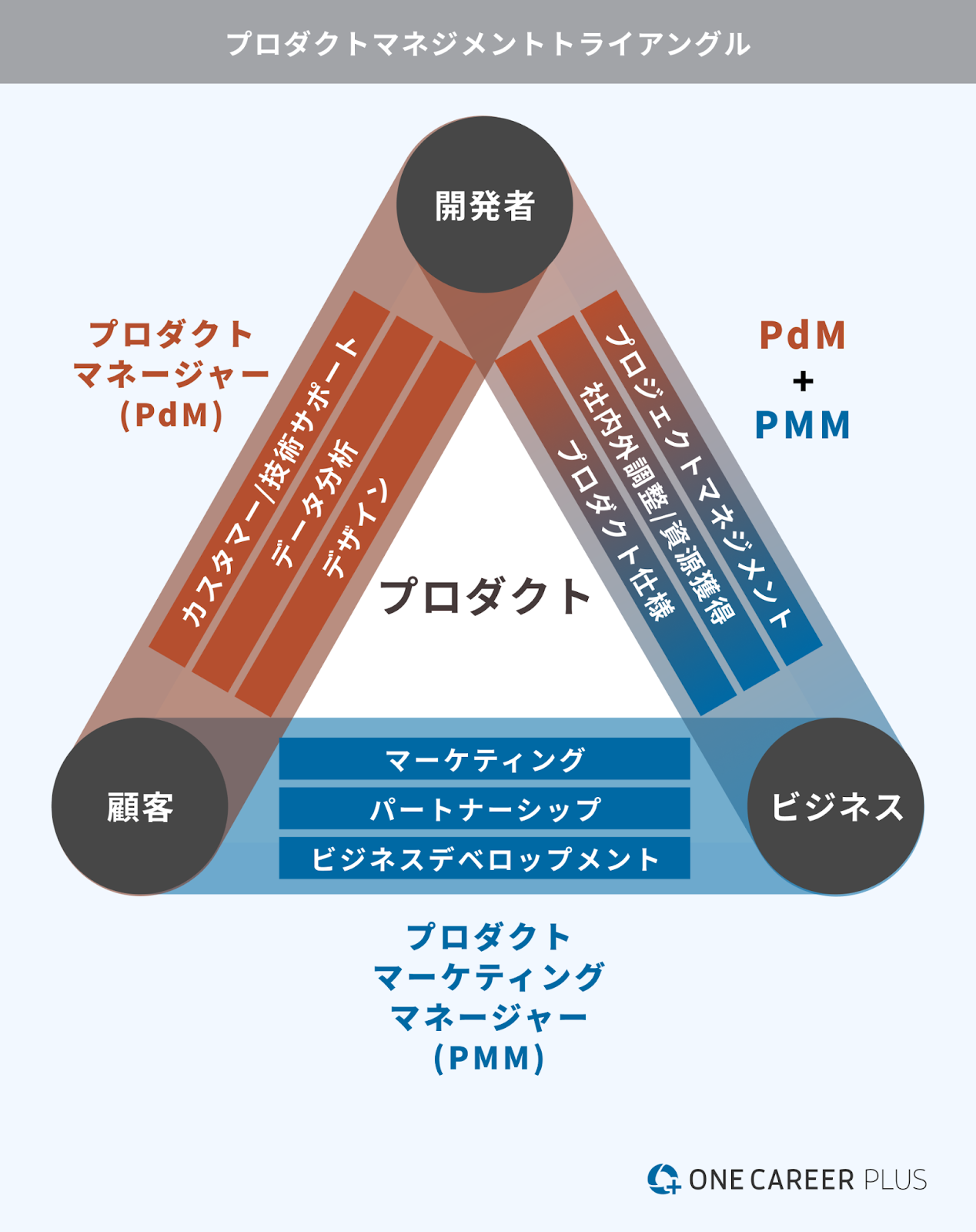

難解なプロダクトマネージャーの業務内容を理解する上で、「プロダクトマネジメントトライアングル」と呼ばれる図が参考になります。

2010年代後半に海外の方が記事で紹介したものであり、現在では日本語に翻訳されたものが浸透しているため、是非一度検索していただければと思います。

【プロダクトマネジメントトライアングルについて詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック】

この図は、プロダクトを作る過程において発生する業務内容を、開発者と顧客の間、開発者とビジネスサイドの間、顧客とビジネスサイドの間の3つの関係の中で整理したものになります。

例えばこの図から、開発サイドとビジネスサイドの間には、プロダクトの仕様を決定する業務が発生することが読み取れます。

実際の開発作業においては、開発サイドが作りたいプロダクトのイメージや、プロダクトに組み込みたい機能要件があります。

しかし、顧客が求めるものと合致しており、マネタイズ上利益を上げることができるプロダクトであるかを判断するためには、ビジネスサイドの意見を求めなければなりません。

そのため、開発サイドとビジネスサイドの間に、プロダクトの仕様を決定する業務が発生すると解釈できます。

そして、この役割を担うのがプロダクトマネージャーになります。

同様にして、マーケティングや外部のクライアント企業とのパートナーシップ締結、プロジェクトマネジメント等の業務が存在することが読み取れます。

上記の業務を担当するのが、プロダクトマネージャーであるのか、事業責任者であるのか、事業開発職であるのかという業務分担は、企業のビジネスモデルや組織内部の人材の能力に応じて変化します。

例えば、事業責任者がビジネスサイドの出身者である場合には、プロダクトマネージャーはデベロップメントサイドの役割を果たすことが求められます。

つまり、開発サイドを統括する役割が期待されます。

一方で、事業責任者がデザイナーやエンジニア等のデベロップメントサイドの出身者である場合には、ビジネスサイドの経験が不足しているケースが多いです。

そのため、プロダクトマネージャーは、ビジネスサイドの要件をまとめて事業を推進していくことが求められます。

つまり、組織や事業内容、ビジネスモデルに応じて、プロダクトマネージャーの役割が変化します。

以上が、プロダクトマネージャーの仕事内容と、求められるスキルに関するご紹介になります。

プロダクトマネージャーへの2つのキャリアパス

今回いただいたご相談に話を戻します。

ご相談内容は、「ベンチャー企業の営業職から、プロダクトマネージャーを目指せるのか? 」というものでした。

結論から申し上げると、プロダクトマネージャーへ転職するためのキャリアパスとして、

(1) ベンチャー企業における法人営業経験をもとに、直接プロダクトマネージャーを目指すキャリアパターン

(2) 経由地を経て、プロダクトマネージャーを目指すキャリアパターン

の2つが存在します。

プロダクトマネージャーへのキャリアパス① =一足飛びで転職を目指す

皆さんが知りたいのは、こちらのキャリアパスになると思います。

直接プロダクトマネージャーに転職する難易度は高いものの、ソフトウェアや開発の知見が重要視されない事業ドメインや組織にチャレンジする場合には、転職できる可能性が高くなります。

例えば、SaaSのソフトウェアやアプリケーション、BtoC向けのアプリケーションサービスを扱う企業においては、積み上げてきた経験とカバーする事業領域の親和性が薄いため、直接プロダクトマネージャーに転職することは難しいです。

一方で、BtoB向けのマッチングプラットフォームを扱う事業においては、プロダクトマネージャーに転職できる可能性が高くなります。

具体的な例として、お客様へのリード提供に特化した経理精算ソフトウェアのマッチングプラットフォームがあります。

経理精算を代行するSaaSソフトウェアは、世の中に多数存在するため、導入を検討する顧客が、1社ずつ問い合わせて見積もりを収集することが困難です。

そこで、各企業から見積もりを集約し顧客に情報連携することで、上記の課題を解決するプラットフォームになります。

上記のサービスを提供する企業のプロダクトマネージャーは、お客様になりうる法人顧客とパートナーになりうるSaaS商材の運営企業が抱えるニーズを踏まえ、プロダクトをマネタイズするための仕組みを構築することが重要なミッションになります。

よって、ソフトウェアの知見以上に、クライアントを探す法人向け営業の経験が重要視されます。

そのため、クライアントやパートナー企業のニーズを収集し、プロダクトの機能要件に落とし込む過程において、ビジネスサイドの経験から提言することができます。

つまり、ご相談者さんの法人営業や法人顧客と折衝を行ってきた経験が活かしやすいキャリアであると思います。

以上から、toBに向き合い、ソフトウェアに関連する知見が重要視されない事業領域、組織においては、プロダクトマネージャー職にチャレンジしやすいと思います。

しかし、ご説明させていただいたように、前職の経験を活かせる状況には大きな制約がかかります。

そのため、以下で紹介する2つ目のキャリアパスの方が、プロダクトマネージャーに転職できる可能性が高いと思います。

プロダクトマネージャーへのキャリアパス② =経由地を経て転職する

2つ目は、経由地を経て、プロダクトマネージャーを目指すキャリアパターンになります。

取り入れるべき経由地 (キャリアの候補)として、2通り考えられます。

(1) 事業開発 (BizDev)を経るパターン

(2) カスタマーサクセスを経るパターン

です。

(1) 事業開発 (BizDev)を経るパターン

プロダクトが固まっていない段階において、プロダクトを改善するために、顧客に事業を提供し利用者からフィードバックを受け取る必要があります。

つまり、「事業の方向性は間違っていないが、私達が持っている課題を解決できるように、プロダクトを改善してほしい。」といった顧客の要望を回収する業務が不可欠になります。

この業務を担当するのが、事業開発セールスの役割になります。

上記の業務において、顧客がプロダクトに求める要件や、プロダクト開発における優先順位付けの知見が蓄積されます。

【BizDevについて詳しく知りたい方はこちら】

こうした知見をもとに、プロダクト企画やプロダクトマネージャーにチャレンジする選択肢が考えられます。

【事業開発からプロダクトマネージャーへの転職事例】

(2) カスタマーサクセスを経るパターン

「The Model型」の組織やSssS系の企業に見られる職種であり、顧客がプロダクトを使用する際の支援を提供し、顧客の課題解決を推進する業務になります。

そのため、事業開発 (BizDev)職と同様に、顧客の抱える課題を把握し、プロダクトによってその課題を改善する経験を積むことができます。

また、カスタマーサクセスは、現状のプロダクトの欠点や改善に関するフィードバックを回収する役割を担うことから、プロダクト組織と綿密に連携を取り合い、プロダクト改善の優先順位を決める役割を担うことがあります。

【カスタマーサクセス職についてさらに詳しく知りたい方はこちら】

上記の経験をもとに、プロダクトマネージャーのキャリアを歩むビズサイドの方々もおられます。

【カスタマーサクセスからプロダクトマネージャーへの転職事例はこちら】

そのため、キャリアの経由地としてカスタマーサクセスにチャレンジする選択肢を推奨させていただきます。

最後に、事業開発・営業職やカスタマーサクセスにチャレンジしやすい組織についてご紹介させていただきます。

結論から申し上げると、ベンチャー企業や、スタートアップが選択肢として挙がりやすいと思います。

なぜなら、プロダクトが未完全な事業フェーズ、企業フェーズである場合、プロダクトの改善が重要視され、業務に組み込まれるケースが多いからです。

反対に、プロダクトが固まり、プロダクトの拡販・販売に注力していく段階の企業においては、顧客の要望があっても、優先順位の観点からプロダクトの改善に繋げることができない場合があります。

そのため、ベンチャー企業やスタートアップに転職する選択肢を推奨させていただきます。

さいごに

さあ、いかがでしたでしょうか。

このコーナーでは、皆様からのお便りを大募集しています。

詳細欄のURLの部分から、キャリアに関する疑問やお悩みをどしどしとお寄せください。

また、佐賀や他のキャリアアナリストと直接話してみたいという方は、無料のキャリア面談も受け付けております。

こちらもお気軽にご応募ください。

それでは、また次のラジオコーナーでお会いしましょう。

さようなら!

.png)