次のキャリアが見える、転職サイト「ONE CAREER PLUS」がお届けする、特集「データで見る、コンサル転職」。

Twitter上でこのようなツイートを目にしたことはないでしょうか。現役コンサルタントや就活生なども含めて、定期的に話題になっているようなツイートです。

このスライドの大元は「委託調査報告書」と言われて、経済産業省がコンサル企業に何かしらのテーマに関して検討・調査分析を依頼した結果の報告書をネット上で誰でもアクセスできるものです。通常、コンサルはクライアントから1か月あたり数千万円もの大金を対価にこのような案件を受けており、無料で見れる機会は非常に貴重です。(↓参考)

今回は、コンサル転職・就職を検討される方にとって参考になればと、ワンキャリアプラスと現役の若手戦略コンサルタントが共同で、「戦略コンサル 2年目の仕事」の一例を解説。

具体的には、「仮に経産省委託調査報告書を作るとしたらどのように進めていくのか?」をある報告書を基に想定し、資料作成のプロセスを記事にまとめました。

※コンサル転職も含めた、キャリア相談はこちらから可能です。

解説する資料内容(=プロジェクト概要)について

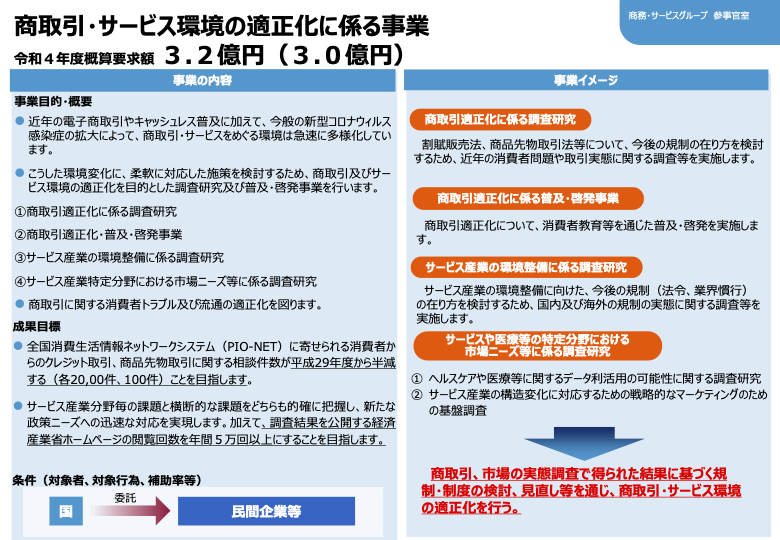

経産省が各戦略ファームに委託している調査報告書は多岐に渡りますが、今回取り上げるのは「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(小売業に係る国際動向等調査)」(2022年3月31日)です。

まずはこのプロジェクトの目的や期間、体制を理解しつつ、主な論点とアプローチについて現役コンサルタントの業務はどのようなものかを見ていきましょう。

・プロジェクトの目的

このプロジェクトの目的は、平たく言えば「経産省が小売業向けに打ち出す政策検討を行う際に参考として用いる資料」ということになります。

具体的にはコンビニやスーパーなどの小売業がコロナや人材不足、価格高騰等の市況変動を受けて、何が目下の課題になっているのか、それに対して政府は何をすべきかを委託先であるボストン コンサルティング グループが第三者として調査検討した資料ということです。

・プロジェクトチームの編成

通常、戦略ファームではプロジェクト契約が締結されると、チームが編成されます。

チーム体制は、提案・案件獲得を担ったパートナーとマネージャーに加え、コンサルタントやアナリスト3、4名がプロジェクトチームとして稼働開始の約1週間前に確定する場合が一般的です。

案件全体の責任はパートナーが負い、マネージャーはその下で実務全体の責任を負います。

そして各コンサルタントは、プロジェクトの論点によって大まかに区切られた数個のパートに責任を負い、新卒1〜2年目中心の若手コンサルタント(アナリスト)のサポートを受けながら課題解決を進めていくことになります。

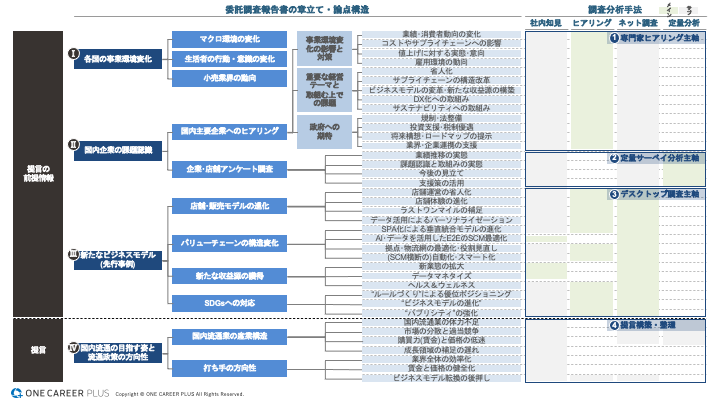

・今回の報告書の論点構造と調査分析方法のサマリー

委託調査報告書を参考に、どのような論点構造・調査分析を行ったかを簡単に見ていきましょう。

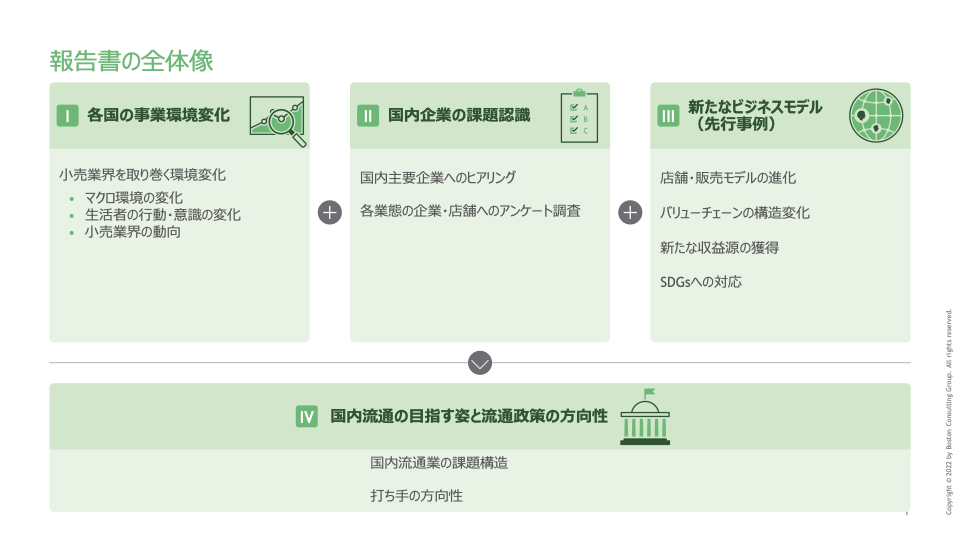

まず、当報告書の章立ては大きく1~4に分かれています。1~3が提言内容の前提情報の調査結果、4が1〜3の調査分析結果を踏まえた提言パートです。

さらに報告書を読み進めていくと、具体的には以下のような論点構成と調査分析のアプローチをしていたことが想定されます。

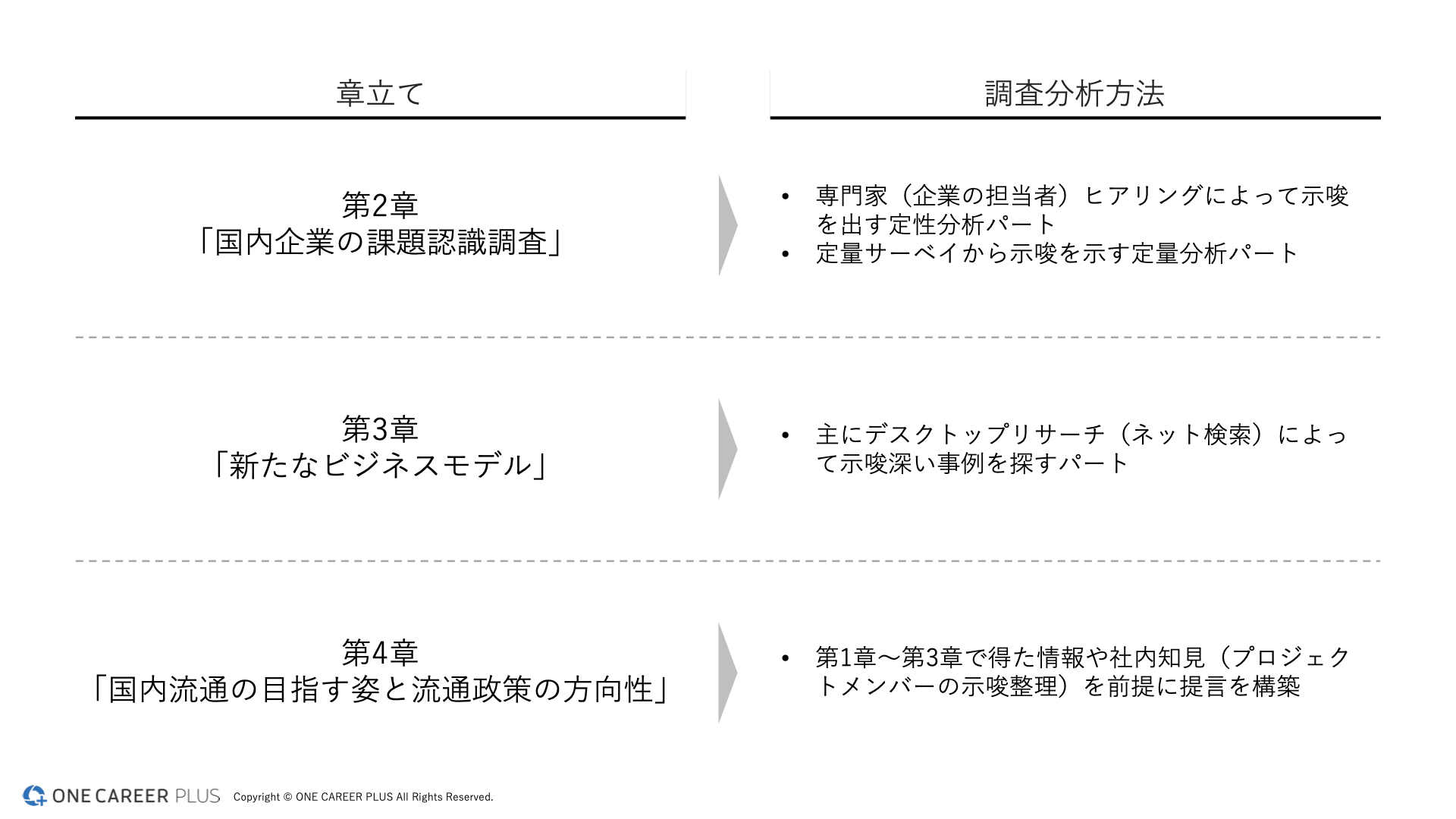

上のスライドでは、左側には1~4の章立てが示されていますが、各章を構成する論点を検討するために行われた調査分析方法が右側に示されています。章立てと主な調査分析方法の対応関係は簡単に示すと以下の通りです。

大きくは定性分析・定量分析を並行して行い、最終的にチーム内での議論を踏まえて提言内容を構築していきます。

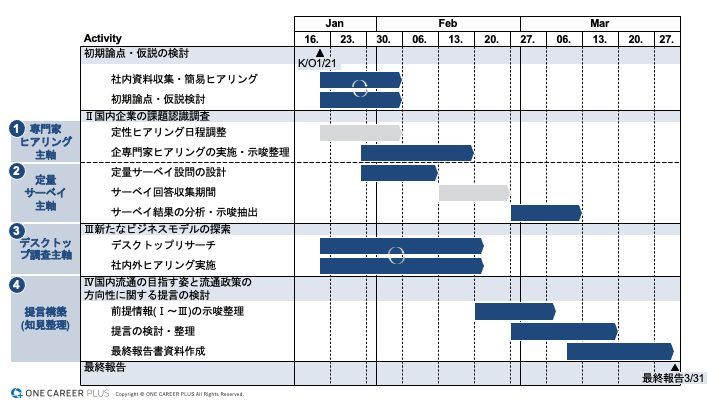

また、スケジュールとしては一般的なプロジェクトの進め方や前述の論点と調査分析アプローチのイメージを踏まえると、以下のような流れでプロジェクトを進めていくことが多く、このプロジェクトも似たような流れで進行していたのではないかとも考えられます。

大まかには下記4つのフェーズで進行しているものと考えられます。

1.専門家へのヒアリングによるキャッチアップ

2.小売業等へのサーベイ調査・分析

3.デスクトップベースでのリサーチ

4.上記を踏まえたコンサルティングファームによる提言内容の構築・結晶化(クリスタライズ)

この後の章では具体的に各フェーズでどのような業務(調査、分析など)を行っていたと想定されるのかをご紹介したいと思います。

※本特集の他記事はこちらからご覧ください。

【作り方解説1】第2章「国内企業の課題認識調査」

さらに・・・