転職活動において、人気職種のひとつであるマーケティング。「未経験だけどマーケターを目指したい」「マーケターとしてもっとスキルアップしたい」と考えている人は多いのではないでしょうか。

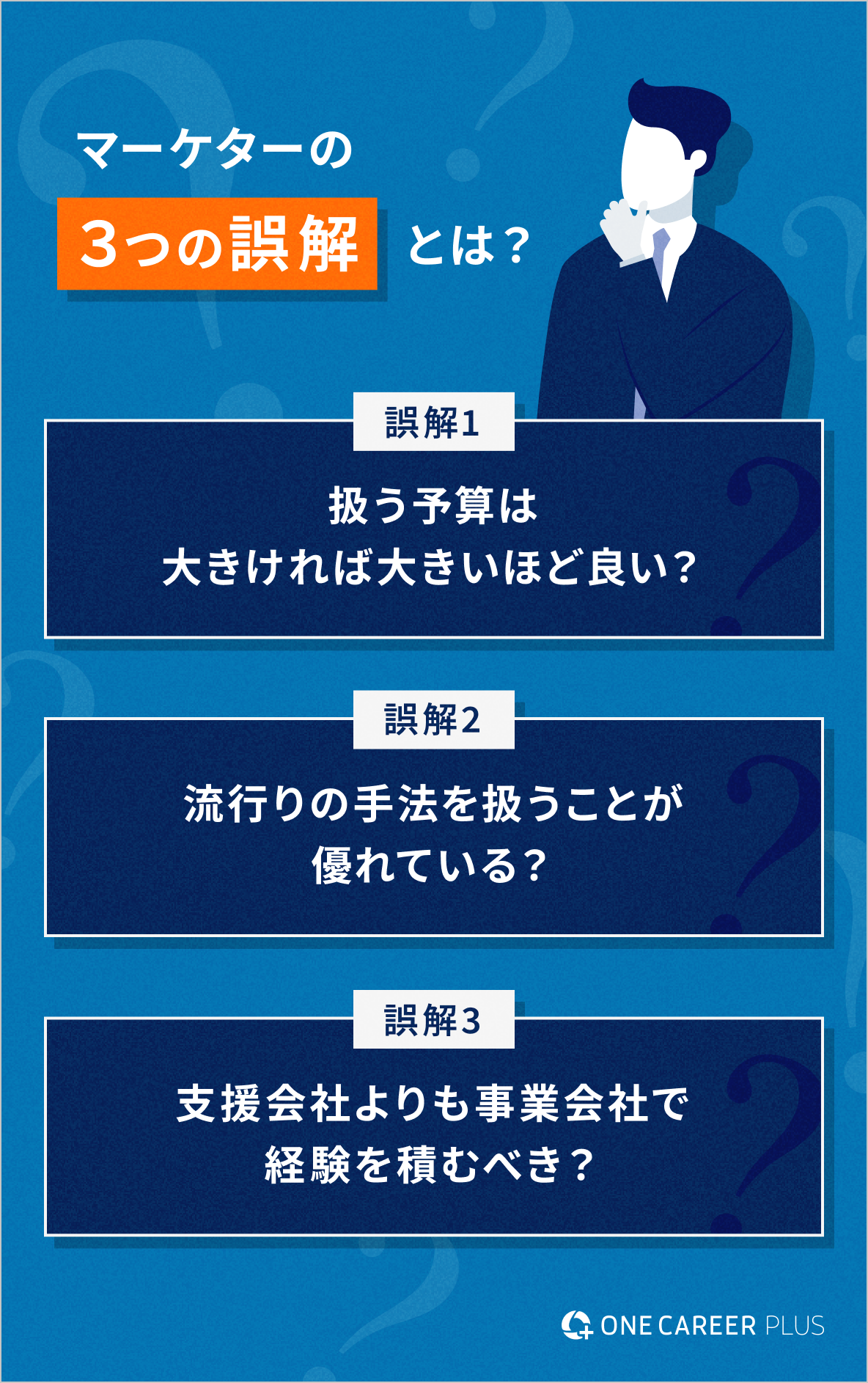

一方で「扱う予算は大きいほどいい」「支援会社より事業会社マーケターとして経験を積むべき」「流行りの手法を身につけるべき」などマーケターとしてキャリアアップの方法には様々な通説があり、何が正解かわからないという声も多く聞きます。

そこで本記事では、マーケターキャリアのあらゆる誤解について、しるし株式会社 代表取締役の下田陽志郎さんに取材。経営者・マーケターとして数々の事業成長を実現してきた下田さんと一緒に、価値あるマーケターになるためのヒントを探ります。聞き手は、ONE CAREER PLUSのキャリアアナリストの佐賀です。

しるし株式会社 代表取締役 下田 陽志郎 氏

在学時代、教育やスポーツの分野で起業後、通販のメッカである福岡にてECモール事業の立ち上げに従事。その後、ブランドオーナーの支援に特化したEC支援会社を設立。

競争が激化するEC市場において、「価値あるブランドの可能性を引き出す」ため、企業の理念や組織文化を再編すべく、新たにしるし株式会社を設立。化粧品、食品、家電、ファッションなど幅広い領域において、実績多数。

ONE CAREER PLUS キャリアアナリスト 佐賀 駿一郎

2016年ビズリーチ入社。転職サービス営業、新卒採用人事を担当。その後2019年、ワンキャリアへ入社。キャリアアドバイザー、イベント企画や司会を経て、現在はONE CAREER PLUS事業開発を担当。

Chapter1:マーケターの3つの誤解

佐賀:まずは下田さんの自己紹介をお願いします。

下田:私は学生時代から現在にいたるまで複数の事業づくりに携わってきました。教育、スポーツ、ECなどの領域で事業立ち上げを行い、しるしを創業したのは2021年3月になります。

しるしでは、ブランドの特性に合わせたEC戦略の立案から実行までを、一気通貫で支援しています。「いいブランドなのに、ECをうまく活用できず埋もれている。」「非公式の販売者によるブランド毀損行為が見逃されている。」そのような状況を打破し、ブランドの成長を実現するためのマーケティングのトータルサポートを行っています。

佐賀:今回は、マーケターのキャリアに関する通説と、現場での実情とのギャップを掘り下げていきます。取り上げる通説は、「扱う予算が大きいほどマーケターとしての価値が高い」、「流行りの手法を扱うことが優れている」、「支援会社よりも事業会社のマーケターの方が価値が高い」の3つです。

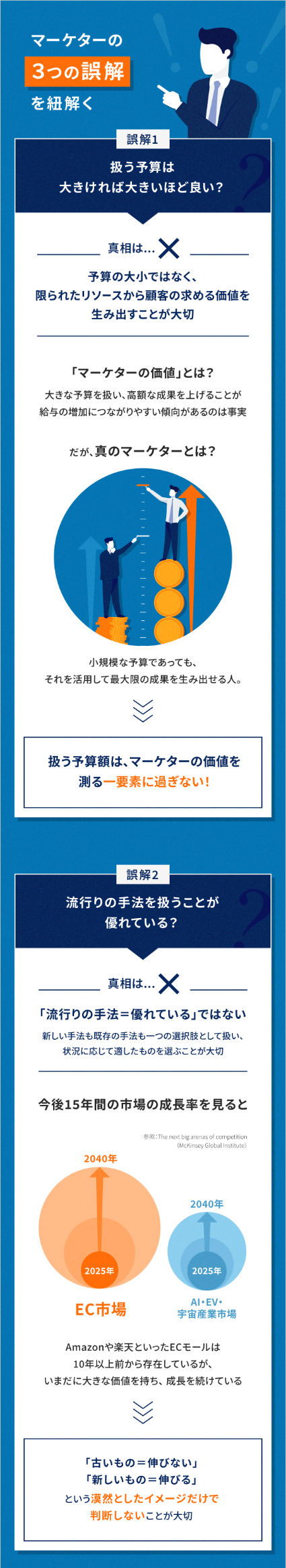

誤解1:扱う予算は大きければ大きいほど良い

佐賀:まず一つ目の「扱う予算が大きいほどマーケターとしての価値が高い」という通説について、下田さんの考えをお聞かせください。

下田:仮に、マーケターを広告運用者とし、価値の物差しを給与とする場合、大きな予算を扱う人は給料が高い傾向にある、という話であればYESなのかもしれません。

ただ、私の思うマーケティングは、顧客に価値を届ける一連のプロセス全てを指します。広告運用もマーケティングの一部という認識です。

私がマーケターとして価値が高いと感じるポイントは、下記の2つです。

①顧客の課題に向き合う姿勢

②限られたリソースから意図した成果を生み出す能力

まず、人は自分が思うほど自分を律することはできないものです。マーケターとしてハードに働く環境で、気力も体力も底を尽きるタイミングでは往々にして判断が歪みます。例えば、自分たちの利益を優先した施策は透けて見え顧客は離れますし、流行りの手段を試してみたい、目立ちたいなどの雑念が成果を遠ざけます。

マーケターにはブレずに顧客に向き合う姿勢が求められます。

そして、どのような企業もリソースは必ず有限です。目的に応じ経営資源が投下され、それぞれの役割に応じて扱う予算が変わります。優れたマーケターはその予算で意図した成果を残します。

そのため、扱う予算額の大小ではなく、数多くの制約の中で役割に応じていかに顧客の求める価値を生み出せるかが、本質的な評価軸になるのではないかと思います。

結果として、①と②を兼ね揃えている人に多くの予算が集まりやすいことがありますが、イコールではないと考えています。

佐賀:扱う予算額は、マーケターの価値を測る一要素に過ぎないということですね。

下田:また、「同じ額の予算」を扱っているマーケターでも、web広告やSNS運用など特定の分野のみを担当している場合もあれば、ブランド全体のマーケティング戦略をリードしている場合もあります。

幅や深さに優劣はなく、自身がどこに位置しているのかを正しく理解することが重要です。一人で完結するマーケティングは存在しないと思うので、一連のマーケティング活動を回す重要な歯車の1つだと認識する必要があります。

この全体像を理解し、行動できれば評価や報酬も自然とついてくるはずです。例えば、ECモールの運用代行を行っている弊社では、複数の販路を丸ごと任せていただくので、ブランド戦略から広告やクリエイティブなどの具体施策1つ1つまで様々な業務があり、部署や役職に応じ幅と深さが変わりながら経験を積めます。

誤解2:流行りの手法を扱うことが優れている

佐賀:2つ目の「流行りの手法を扱うことが優れている」という通説についてはいかがでしょうか?

下田:確かに新しい手法には未知の可能性が秘められているため、それをキャッチアップする姿勢はとても大切だと思います。一方で、「流行りの手法=優れている」と短絡的に結論づけるのは、目的を見失うことにつながるのではないでしょうか。

重要なのは、その手法がお客様の課題解決にどれだけ実効性を持つか、一連のマーケティング活動の中で綺麗にはまるピースになり得るかです。

佐賀:あくまでマーケティングの課題に対して適切な打ち手を講じているかという観点を忘れてはいけないということですね。

下田:そうですね。マーケティング活動で課題をどう解決するか、という視点に立てば、新しい手法をとり入れることはあくまで一つの手段にすぎません。

新しい手法は競争が激化していない分、投資対効果が高いといったケースもあるので、課題解決のための一手段になり得る時もあります。一方で、既存の手法で十分に課題を解決できるのであれば、ノウハウが蓄積され、安定した効果が期待できる既存の手法を活用するほうが、むしろ適している場合もあります。

佐賀:昔からあるものでいうと、例えば「ECはもう古い」という声を耳にすることもあります。

下田:例えばAmazonや楽天といったECモールは10年以上前から存在していますが、いまだに成長を続けており、この市場はこれから2倍(30兆円)を超えるポテンシャルを持っています。マッキンゼーが2024年10月に出したレポートでも、今後15年間の市場の成長ポテンシャルでは、AIやEV、宇宙産業以上にECが高いとされています(※1)。

マーケターとして真に顧客の課題解決に向き合うのであれば、「最先端だから優れている」「既存の手法はもう使えない」などと安易に判断しない姿勢が重要だと考えます。

※1 参考:The next big arenas of competition(McKinsey Global Institute)

誤解3:支援会社よりも事業会社で経験を積むべき

佐賀:続いて、「支援会社よりも事業会社のマーケターの方が価値が高い」という通説についてはどうお考えでしょうか。

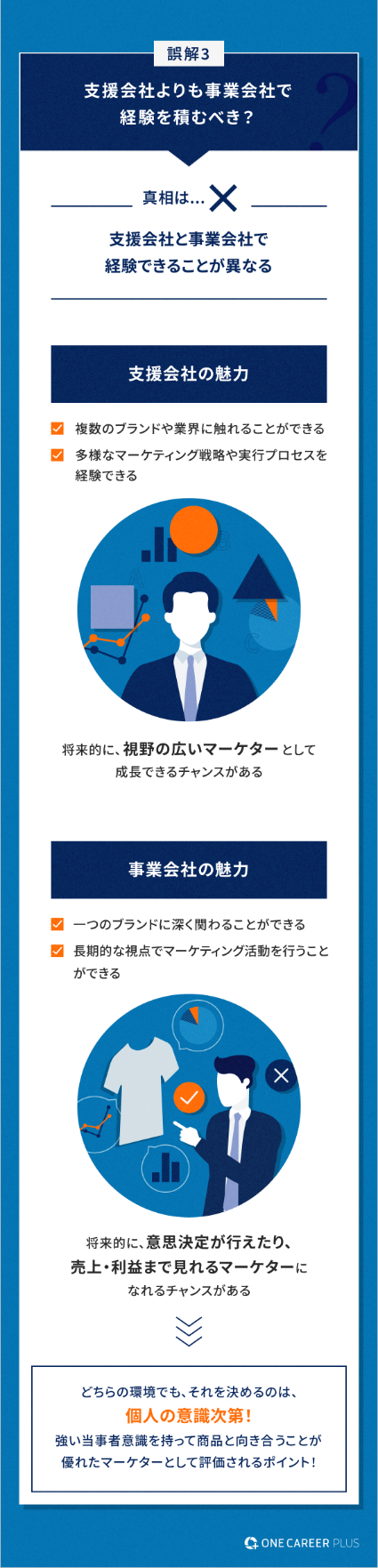

下田:個人的には、支援会社と事業会社では得られる経験の種類が異なるだけで、どちらの方がより価値があると一概に言えるものではないと考えています。

支援会社の魅力は、複数のブランドや業界に触れ、多様なマーケティング戦略や実行プロセスを経験できる点にあります。成功事例や失敗事例を幅広く学ぶことで、視野の広いマーケターとして成長できるチャンスがあると言えます。

一方で、事業会社では一つのブランドに深く関わり、短期と中長期の両軸の視点でマーケティング活動を行うことができます。ポジション次第で意思決定が行えることや、一連のプロセスを見ることができる点は魅力だと思います。

※顧客の商品や競合製品が並ぶオフィス内に設けられた商品コーナー

ただし、事業会社でも企業規模によっては分業化や外部委託が進んでおり、一部の業務にしか関われない場合もあります。また支援会社でも、特定の手法に特化した代理店と、戦略設計や商品企画から関わる会社とでは業務内容が大きく異なります。そのため単純に「支援会社」「事業会社」という枠組みで比較すること自体、適切ではない場合も多いです。

佐賀:「支援会社」「事業会社」という線引きに過度にとらわれず、各社の仕事内容を見極めた上で、自分が得たい経験に合った環境を選ぶことが大切なのですね。

下田:また、事業会社を志望する人の中には、「自分の商品であるという自覚を持てることに意味がある」と考えている方も少なくありませんが、支援会社であっても当事者意識を持って商品に関わることは十分できます。

例えばしるしでは、お客様の商品企画やマーケティング戦略に初期段階から関わることもあり、時には担当者の方以上に商品や市場に詳しいとお褒めいただくこともあります。

「事業会社だから愛着を持てる」「支援会社だから関わりが浅い」というのは固定概念で、どちらの環境でも、それを決めるのは個人の意識次第です。そしてどちらの環境においても、強い当事者意識を持って商品と向き合うことが、優れたマーケターとして評価されるポイントになると思います。

佐賀:ありがとうございます。以下に、ここまでのお話をまとめました。読者の皆さんも「価値あるマーケター」についての理解がかなり深まったのではないでしょうか。

下田:正直、私レベルの人がマーケティングを語るのはおこがましいとも思うんですけどね。(笑)ただ、この業界に長く身を置く一人として、感じていることをお話しさせていただきました。

Chapter2:しるしの3つの魅力

顧客の成長と自社の売上が連動する。徹底的に顧客に向き合うビジネスモデル

佐賀:ここからは、しるしさんの事業を紐解いていきたいと思います。まずはビジネスモデルについて、ご説明をお願いします。

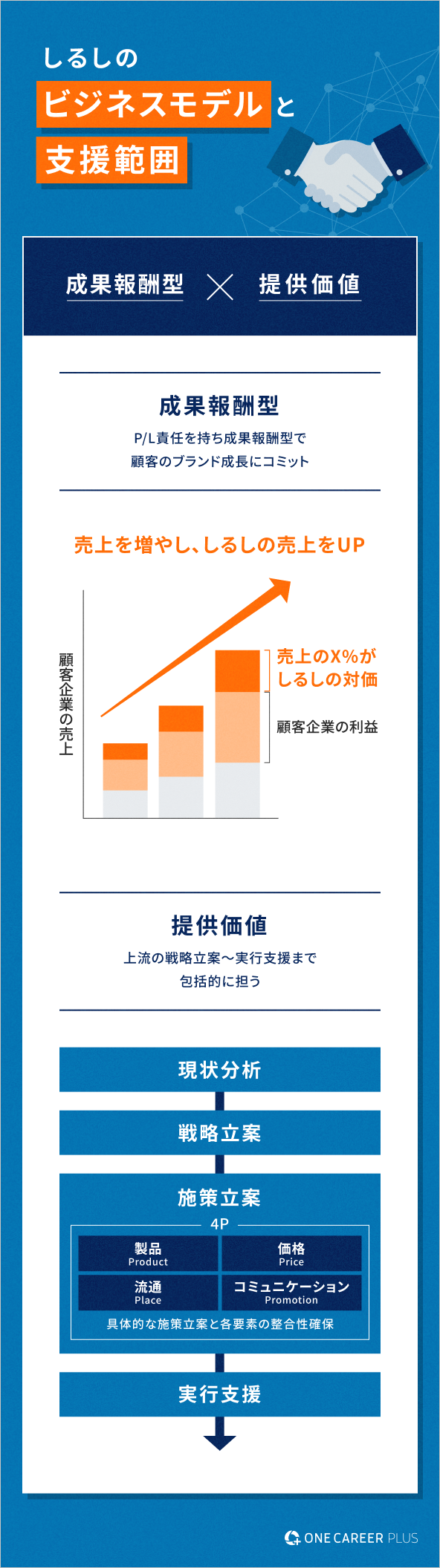

下田:しるしが提供するのは、顧客企業のEC事業をまるごと請け負うサービスです。目標や戦略の策定から日々の施策実行まで、EC事業に関わるすべてを代行し、お客様の会社の一事業部のような形で機能し、P/Lの管理責任も持ちます。そのため、料金体系はお客様の売上や利益に連動する成果報酬型を基本としています。

佐賀:成果報酬型の仕組みを採用したのは、どうしてですか?

下田:きっかけはシンプルで、私自身がお客様に対して本音と建前を使い分けるようなコミュニケーションが苦手だったからです。だからこそ、お客様と同じ目線で成果に向き合えるサービス設計にしたいと考え、このモデルに至りました。

マーケティングは、お客様の満足を追求する活動です。だからこそ、このビジネスモデルを採用したことで、組織全体が自然とお客様への価値提供に目が向く体制がつくれたのは、結果的に私たちの強みにもなっています。

佐賀:続いて、具体的な支援内容についても教えてください。

下田:私たちはお客様への支援を行う際、初めに3C分析など現状の分析を行います。通常、競合分析や自社の強みの整理、ターゲットの決定はメーカーであるお客様が行いますが、しるしではその部分から整理を行うことが多いです。

背景としては、ECとその他の販路では、who whatの組み合わせが一部異なるケースがあるからです。場合によっては商品開発にも携わり、プロダクト設計や価格設定の提案を行うこともあります。

佐賀:商品開発やプロダクト設計にも携わることがあるのですね!多くの代理店や支援会社が支援する以上の領域まで染み出してご支援をされているのだと感じました。

下田:よくあるわかりやすい例として、従来は「詰め替えパック1回分」のみを販売していたシャンプーについて、持ち運びの手間がないECの特性を踏まえ、「大容量」の販売を提案したり、配送過程でノズルが折れる可能性を考慮し、ECに適した商品の形状を提案することもあります。EC以外の販路を主軸とした商品は、販売支援だけでなく、ロジスティクスや商品開発などにも踏み込んだ支援を行うことを大切にしています。

「今ある商品をどう売るか」という一方向の視点にとどまらずに、「ブランドの戦略に合わせてECの事業を伸ばすためにはどうすべきか?」という視点で、販売現場から得られたフィードバックを反映し、商品やターゲット設定を見直すなど、改善を繰り返すサイクルをメーカー(顧客)とつくることも行っています。

市場規模はネット広告の3倍以上。成長余地の大きい領域で、唯一無二の存在

佐賀:続いて、しるしさんが事業を展開するEC業界の動向についても教えてください。

下田:先ほどもお伝えした通り、EC業界にはAIやEV以上とも言われる成長ポテンシャルがあります。現時点でも、日本のEC業界の市場規模は約14兆円に達し(※2)、例えばビジネスモデルが近しいインターネット広告業界(約3.9兆円)(※3)と比較しても、3倍以上の規模を誇る大きな市場です。広告は運用費に対して、ECは売上に対して手数料が発生するため、市場規模の差がそのまま事業ポテンシャルの差につながる可能性があります。

一方で、日本のEC化率は約9%にとどまり、グローバル平均の約20%を大きく下回っています(※2)。私も月に数十社のメーカーと商談をする機会がありますが、多くのメーカーがECに注力できない背景として、会計上の処理や業界の商習慣などの課題が多いと認識しております。それらは時間はかかりますが、いずれ解決するので、EC化率はまだまだ上がり続けます。

佐賀:成長市場では競争も激しくなると思いますが、しるしさんの競争優位性はどのような点にあるのでしょうか?

下田:昨今、EC市場ではAmazonなどのECモールに商品を卸す「卸モデル」から、メーカーがECモール内でサイトを運営する「直販モデル」への移行が進んでいます。この変化によって、メーカーが直接消費者に商品の魅力を伝え、販売する必要がでてきました。

業界の変化に伴い、EC支援の領域においては戦略立案など上流工程含めた提案をすることが求められていますし、我々EC支援企業は、それを前提とした組織体制・サービス、カルチャーの構築をするべきだと考えています。

こうした状況の中で、しるしは2021年の創業時から直販モデルの支援を前提に組織を構築し、お客様のEC事業をまるごと請け負える体制を整えており、それが大きな競争優位性になっています。先人たちが築いてきたEC支援市場を土台に、新たに生まれたニーズに対応しながら、市場のさらなる発展に貢献する存在になりたいと考えています。

佐賀:しるしさんのように戦略立案から実行までを一貫して支援できる体制を整えている企業は、稀有な存在なのですね。

下田:こうした体制を整えている会社は現在、国内でほとんどないと自負しています。もちろん、同様のスタイルでの新規参入の可能性もありますが、サービスは、企業文化、行動指針、組織設計から評価制度まで一貫した企業活動により磨かれていくため、一朝一夕には再現できないです。そして、後発に同じポジションで追いつかれることがないよう、これからも会社を成長させ、独自の価値を磨き続け、市場において唯一無二の存在となることを目指しています。

※2 参考:令和5年度 電子商取引に関する市場調査(経済産業省)

※3 参考:令和5年版 情報通信白書(総務省)

顧客価値追求の先に見出したこだわりの組織体制。結果として未経験者も育つ環境に

佐賀:しるしさんは顧客を支援する組織体制にも特徴があるようですね?

下田:はい。一般的に多くの広告代理店では、顧客接点を担う営業組織と運用を行う組織に分かれています。

一方で、しるしではお客様に対して、高品質な支援が実現できるよう、営業と運用が密に連携できる組織体制をとっており、ご発注後の運用においては、顧客のフロントをマネージャーが担当し、その下にクリエイティブ担当・広告担当・物流担当など各役割ごとの専任者が紐付くチーム体制をとっています。

具体的にはマネージャーが多くの裁量を持ち、顧客対応から運用メンバーの管理まで行うことで、お客様の要望に対して臨機応変に意思決定、施策実行への落とし込みが可能です。お客様からすると、全てを管掌しているマネージャーが窓口となるため、当社との連携がよりスムーズに行えます。

佐賀:なぜそのような組織体制になったのでしょう。

下田:実は当社も、創業当初は従来型の代理店モデルで事業を進めていました。ただお客様のEC支援を進めていくうちに、組織体制から見直さなければ優れたサービスは提供できない=顧客のマーケティング活動は実現できないということを学んだのです。

マーケティングは一人で完結するものではなく、複数人がスムーズに連携することで初めて成果を生み出せる仕事です。そのためお客様も含めたチーム全体が効率的に機能する組織構築が欠かせません。それを試行錯誤した結果が現在の組織体制であり、今後も最適解を模索していこうと考えています。

佐賀:成果に向き合う組織体制が構築されているからこそ、チームメンバーは自分の役割に集中できそうですね。

下田:そうですね。各メンバーが自分の役割をしっかり果たし、その積み重ねによって、自然と個々のスキルや対応可能な業務範囲が広がっていく。そして何より、マーケティングには顧客に向き合う姿勢が最重要で後から矯正しにくい能力なので、採用時には広告運用やSNS運用などのマーケティング経験が必須ではありません。実際、多くの社員が未経験で入社し、活躍しています。

Chapter3:しるしで築けるキャリアとは

お客様への貢献を起点にスキルアップが叶う。しるしでのキャリアパス

佐賀:未経験者も活躍されているとのことですが、しるしではどのような方がキャリア入社されているのでしょうか?

下田:多くの社員が、お客様への貢献を直に実感できる点に魅力を感じて入社しています。例えば、ある社員は前職で観光地への誘致を目的とした認知施策のSNSマーケティングに携わってましたが、あくまで認知に止まるので、マーケティングの一連の流れが見えず、どれほど顧客に貢献できているのか実感を持てないこともあったようです。

一方しるしでは、マーケティング活動の一連の流れを顧客と共にすることが多く、事業成果を直接確認し、貢献を実感できる。その点に魅力を感じ、しるしへの転職を決めたといいます。

また、独り立ちまでに時間がかかることや、ベンチャーのように挑戦しづらいという理由から、広告代理店やメーカーなどの大手企業から転職してきた社員もいます。異業種や未経験からの挑戦が多く、元の職種はさまざまです。

佐賀:入社後は、どのようにキャリアを広げているのでしょう。

下田:EC事業部内でクリエイティブや広告などの職種を横に広げていくこともできますし、運用チームを統括するマネジメントポジションに進むことも可能です。また、新規事業の立ち上げや人事などの全く異なるポジションに挑戦する社員もおり、選択肢は幅広いと思います。

佐賀:ポジションを変更する際は、自分で手を挙げるのでしょうか?

下田:自分で手を挙げる場合もあれば、適性を見て会社側から提案する場合もあります。いずれの場合も共通して重視しているのは、「自分がこう成長したい」という個人のwill以上に、「お客様にこのような貢献をしたいから、このスキルを身につけたい」などの、お客様への貢献を起点とした姿勢です。

willももちろん大切ですが、「誰にどう貢献したいか」を意識することで、壁にぶつかった時に頑張る理由が明確になります。実際、単に「クリエイティブをやりたい」と希望する人よりも、「お客様に届ける価値は〇〇。そのためにクリエイティブのスキルが必要だ」と目の前の仕事に一つ一つ全力で応える人の方が、結果的に大きく成長している印象があります。

佐賀:確かに、お客様への価値提供を意識することで、仕事に対するスタンスや成長速度も変わりそうですね。 最後に下田さんから一言、読者にメッセージをお願いします。

下田:マーケターにとって最も大切なのは、お客様の課題を解決することです。そのため、「自分のスキルのため、市場価値のため」といった自分本位の姿勢ではなく、「お客様のため」という姿勢で仕事に向き合える方のほうが、結果的に成果も評価もついてくると思います。

しるしでは、顧客の成長を最優先に考え、仕事に取り組んでいます。この考え方に共感していただける方であれば、自然と仕事に熱中し、結果的に自分の成長も感じられるはずです。

そうしたしるしのカルチャーに共感してくださる方は、ぜひお気軽にご連絡ください。お待ちしています!