次のキャリアが見える、転職サイト「ONE CAREER PLUS」がお届けする、「マネージャー」キャリアのつくり方。

多くの方が経験するパスである一方で、マネージャーとしてのキャリアを順当に歩めているのか、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

特に、メンバーの育成のための情報は社内外に多々存在するものの、重要な意思決定を行い事業や組織を推進するマネージャーになるための極意は、なかなかフィーチャーされません。

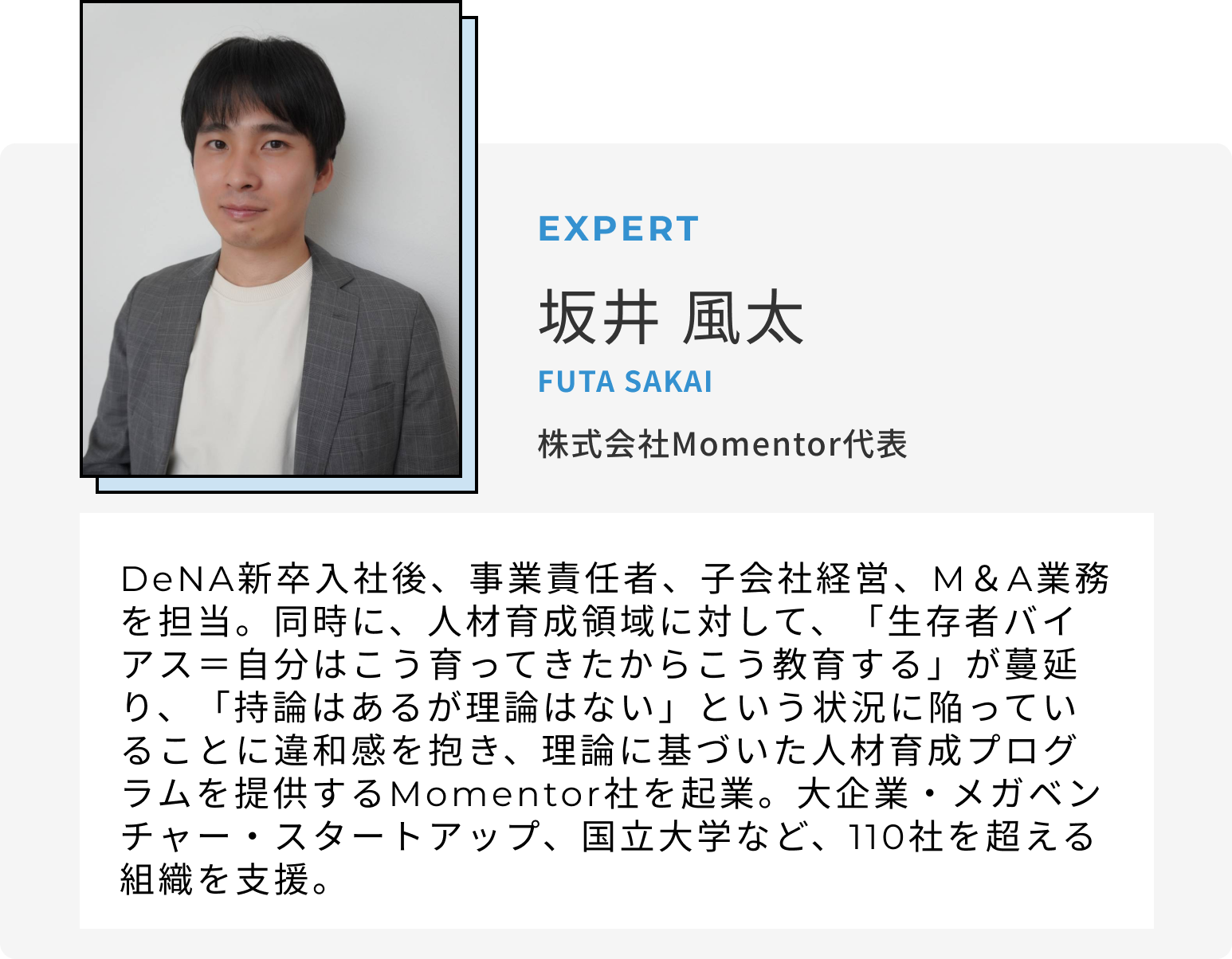

本記事では、マネジメントのスペシャリストである坂井風太さんにお話を伺い、マネージャーキャリアの総論と、「決められるリーダー」になるために重要な観点をぎゅっとまとめました。

マネージャーキャリアの3つのステップと、ステップアップのために必要な要素を理解することで、自身や自身の上司の現在地を把握しキャリアづくりに活かしましょう。

はじめに:多くの人はマネージャーになる

世の中ではよく「スペシャリストか、ジェネラリストか?」の二項対立が語られます。

ここで言う「ジェネラリスト」が指すものは、すなわちマネージャーとしてのキャリアでしょう。

スペシャリストが1人で5人分の売上を作るような人材であるのに対し、マネージャーは5人のチームで売上を作ります。

スペシャリストの技能が「スペシャル」であるということはすなわち、世の大半の方々はマネージャーとしてキャリアアップを実現することになります。

当初スペシャリストとしてキャリアを始めた方でも、レイヤーが上がるにつれて「〇人分の売上」部分の要請がどんどん引き上げられ、最終的にマネージャーに行きつくケースはよくあります。

また、マネージャーキャリアは、組織づくり、ひいては経営へとつながっており、大変魅力的なパスです。

一方で、組織の要請や辞令ベースでマネージャーキャリアが急にスタートする、マネジメントの知識が体系化されないまま「まずはやってみよう」で野に放たれる、という組織も多いのではないでしょうか。

本記事が、現在マネージャーとして奮闘している方々、これからマネージャーとしてのキャリアをスタートする方々にとって、キャリアを考える上での指針となれば幸いです。

マネージャーのキャリアステップ:スタイルの違いはレベルの違い

さらに・・・