「教材が紙だった時代と、デジタル化が進むいまの時代では、競争優位性の認識・発想を180度変えている。」

株式会社ベネッセホールディングス。

教育ビジネスの先駆者に行ったインタビューは、冒頭から刺激的だった。

昨今、教育ビジネスが盛り上がっている。海外ではユニコーンが登場し、日本でも、EdTechスタートアップに多額の資金が流れ込む。

歴史が長く、堅そう。そんな印象を持たれることも多い業界。しかし、教育ビジネスは確実に変わり始めている。

テクノロジーの台頭で施策の幅が広がり、教育ビジネスには大きな「余白」が生まれている。

こうした現状を、教育ビジネスを牽引してきた「先駆者」はどう見ているのか。

株式会社ベネッセホールディングスDXコンサルティング部の水上さんに話を伺った。

※ベネッセホールディングスとの特集ページはこちら

ゲームのルールが180度変わった—紙とデジタルの競争優位性

水上 宙士氏

株式会社ベネッセホールディングス グループDX戦略本部 DXコンサルティング部 部長

慶應義塾大学商学部卒業後、「進研ゼミ」のデジタルマーケティングや、TVCM・PRなども含めたブランドマーケティングを担当。

2020年より現職にて、社長直下の横断部門としてベネッセグループのDXを推進。ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSや日本マーケティング大賞などを受賞。

――「教育」と聞くと、なんとなく歴史が古く、堅そうだな、そんな印象を持っている方も多いと思われるのですが、実態はいかがでしょうか。

水上:教育ビジネスは、大きく変わり始めています。最近、EdTechというワードも普及しつつありますよね。

私自身は、「ゲームのルールが180度変わった」と感じています。ビジネスの競合優位性について、これまでとは異なる捉え方が必要だと思っています。

――どういうことでしょうか。

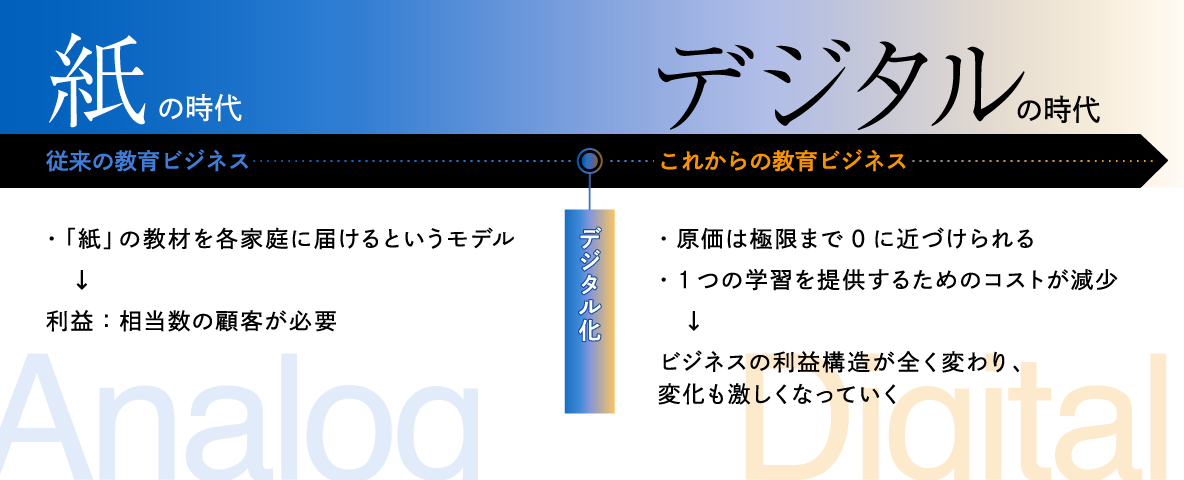

水上:少し歴史の話になるのですが、これまで、教育というのは「紙」でのサービス提供がメインでした。

教育の中心が「紙」だった時代では、会員数が何百万人という水準に達しないと、利益が出ないようなビジネスだったんです。進研ゼミがまさにそうで、会員数が数百万人いたからこそ、継続してこられた。

ありえないような規模感ですが、そうなると、国内でビジネスを成立させられるのが、ベネッセ含めて数社程度となるんです。

逆に言えば、スタートアップやベンチャーにとっては参入障壁が高い業界だったという言い方もできます。

――なるほど。損益分岐点に至るには数百万人のユーザーが必要となると、そう簡単に参入できる業界ではなさそうです。

水上:一方で、「デジタル化」が進む今の時代は、新規ビジネスの参入障壁が全く変わりました。

サービス提供が、紙からソフトウェアになることで、原価は極限まで0に近づけられる。タブレットを1台持っていれば、どんな教材でも学習可能です。教材を紙で印刷して、家庭や学校に送り届ける必要がない。

もちろん、教材の開発には費用がかかりますが、1つの学習を提供するためのコストがものすごく減少したんです。

――とても興味深いです。「規模の経済」なしで利益が生まれなかったところから、変わってきたのですね。つまり、こんな現象が起きていると。

・これまでの「紙」の教材を各家庭に届けるというモデルでは、相当数の顧客がいないと利益が出ない。

↓

・一方で、デジタル化によって、サービス提供の原価が極限まで安くなった。

↓

・結果、ビジネスの利益構造が全く変わり、変化も激しくなっていく。

水上:進研ゼミも、紙だけでサービスを提供していたのは過去の話です。

いまは様相が全く変わり、オンラインライブ授業が視聴できたり、タブレットで学習できたりと、デジタルを活用した学習を届けています。

ディスラプターも続々—今、教育ビジネスが面白い

——では、水上さんから見て、教育ビジネスの可能性はどのように映っていますか?

水上:とにかくチャンスの多い領域に見えています。昨今のテクノロジーの発達により、今まで取り組めなかった課題に取り組めるようになっていますから。

たとえば、世界を見渡すとEdTechの台頭は著しいですよね。中国のYuanfudao(猿輔導)やインドのBYJU’S。どちらも、テクノロジーを活用し、オンラインでの学習を可能にしているユニコーン企業です

日本でも、EdTechを標榜するスタートアップが次々と生まれ、大きな資金も流れ込んできています。そういった企業を、ベネッセではディスラプターとして認識しています。

ベネッセからみても、まだまだ先進的なテクノロジーを導入する余地はある。

まさにこれからさまざまなビジネスチャンスを実現していきたい、そんなタイミングです。

シームレス×パーソナル—データ利活用がもたらす次世代の教育

――具体的には、どのような課題が解決されていくと考えていますか?

水上:さまざまな場面での学びがシームレスにつながっていく、そんな教育が実現していくと考えています。

たとえば、今の進研ゼミも、自学自習型のレッスンをタブレットで提供することと同時に、単元や概念の理解のための双方向型の授業「オンラインライブ授業」を提供しています。さらに、マンツーマンで学んだ方がやりやすいという方向けに、進研ゼミを活用した個別指導型教室「進研ゼミ個別指導教室」も提供しています。

進研ゼミだけに限らないですが、このような形で子どもたちに対して様々な場や手法で提供されていた学びがシームレスにつながっていくことで、一人ひとりにとって本当に最適な学びが実現されるかもしれません。

――なるほど。分断されていた学びの場のデータがつながることで、より効率的な学習が提供できるようになる。

水上:そもそもこれまでの教育では、生徒1人ひとりが自分の理解度にあわせて学習を進めていくことが難しかったと思うんです。

塾の場合、1つの教室で、全員が黒板をみて勉強をする。もちろん先生は、1人ひとりに目を配って授業をされています。ただ、構造上、個人の理解のペースに合わせられない場面もあります。

早く進みたい生徒と、もっと詳しく知りたい生徒に教えるべき内容は違っていて当然ですよね。けれど、難しかったのがこれまでです。

テクノロジーを導入し、データを活用すれば、そんな課題を変えていける。

それぞれの子どもに最適化された、パーソナルな学びが実現できるんです。

――学ぶ生徒にとっては、どんなメリットがあるのでしょう?

水上:「学び」という行為にもっとポジティブに取り組めるようになると思っています。

たとえば、勉強が嫌いになるタイミングの1つって、どれだけ時間をかけて考えても問題が解けない時だと思うんです。学年が上がり、学習の難易度も上がると、勉強を頑張れなくなってしまう子どもは増えていきます。

その点をテクノロジーの活用で解決できるなら、すごく価値のあることだと思いませんか。

誰もが、「学ぶ」ということに前向きになれる。結果、人生をよく生きることにつながっていくと考えています。

「小5でこうなら中3でこう」―ベネッセのデータビジネスの歴史

――ベネッセの目指す教育の姿はわかりました。一方で、ビジネスとして捉えた際に気になるのが、「それって、ベネッセだけが目指しているわけではないですよね?」という点です。むしろ、新規参入するスタートアップにこそチャンスがある、そんな印象すらあります。

水上:ベネッセの場合、長年の事業で形成された顧客接点と、結果、蓄積されてきたデータ量は圧倒的だと考えています。

たとえば、こどもちゃれんじ・進研ゼミ合わせて270万会員ほどいらっしゃるので、子どもたちの得意・苦手やつまずくところに関するデータはかなり持ち合わせています。

小学5年生の12月でこの成績なら、こういうことに困っているはずだ。中学3年生の6月でこの単元が苦手なら、中学1年生のこの時点ではこういう成績だったはずだ。

こういったデータが共有知として溜まっています。それに合わせてこのように提案すればいいということがわかっているわけです。

――パーソナルな教育を提供するための要素はすでに満たしていると言うことですよね。

水上:加えて、使っていただいているのは、0歳から18歳まで。保有するデータでアプローチできる幅が広いんです。

実は、1990年代後半から、マーケティング分野におけるデータ利活用をベネッセは進めていました。

――「データを活用したダイレクトマーケティングといえば、ベネッセだ」という話を聞いたことがあります。

水上:とてもありがたいお言葉です。データを使ったビジネスというのは以前から取り組んできたんです。

マーケティングだけでなく、サービスにおけるデータ利活用も2000年ごろから取り入れてきました。生徒の志望校や使っている教科書に合わせて、パーソナライズされた教材をお送りしていました。あるいは進研ゼミを受講していただくと、年に何回か実力テストがあるんです。その結果を分析して、1人ひとりに最適化された個別の苦手克服ドリルを届けてきました。

弊社はデータを活用した教育ビジネスという意味では圧倒的な強みを持ってきましたし、最先端で走り続けてきた自負もあります。

ベネッセが情報のハブとなる―プロダクト開発に活かす現場の声

——これまでもデータは活用してきたし、これからもそこは変わらない?

水上:データ利活用では20年以上の歴史があるベネッセですが、2014年からデジタル化も本格的に進めています。チャレンジタッチというタブレットを用いた講座がはじまりですね。

タブレットでデータ利活用を進めると、これまで以上に学習履歴がどんどん蓄積されることになります。ですので、もっとデータを活用してアダプティブな学びを提供していこうと、2年くらい前から本格的にAI実装をはじめました。

顧客接点が多い分、蓄積されるデータ量も膨大なものになります。結果、個別最適化された学びの提供精度も高くなっていきます。

――個人のユーザー以外からのデータも活用されるのでしょうか。

水上:学校との深い関係性も活かして、プロダクト開発を行っていきます。

現在ベネッセは、国内の学校のうち約90%に模試を提供しています。

模試を作って配るだけではもちろんありません。ベネッセだからこそ全国の先進事例を把握できますし、そのベストプラクティスを学校にご提供しています。「こういう指導を実践されている学校があるので、ご検討してみてはいかがですか」と提案する。

また、先生方のコミュニティ形成を目的とした会議というものを仕掛けています。先生方が、つながりの中からベストプラクティスを見つけ共有できるように、機会を創り出していく。短期的なKPIではなく、中長期目線での活動により、信頼を勝ち得てきました。

――教育現場の主役は、先生と生徒だけれども、ある意味では、教育現場と二人三脚で向き合っていくと。

水上:良きパートナーとして、教育が抱える課題の解決に一緒に歩んでいければ、と思っています。

そして、そんなベネッセだからこそ、学校の課題、先生の課題、生徒の課題に真摯に向き合ったプロダクト開発を行なっていきたい。

――さらに、蓄積されたデータも掛け合わせていける。

水上:はい。データがあるからこそ色々実現させられることも多いですよね。

特に、現場で見つけた課題をもとに、新しい施策を行う際に機敏に動ける点が最大の強みかなと思います。

たとえば、1兆円規模あるといわれる習い事の市場に向けて、進研ゼミのオプション教材として「チャレンジスクール」というサービスを2022年4月にローンチしました。ダンスやアートなどの習い事が可能で、徐々にラインナップを増やしていく予定です。

アイデアがあれば、展開スピードは圧倒的に速いのがベネッセです。会員向けに告知をすればいいので販売費も膨らみません。顧客基盤があるからこそ製品開発に全力を注げるので、新しいことをやりたい環境が整っています。

さいごに:今後10年で大きく変わる「教育」にコミットする

――デジタル化の時代において、今後の展望を教えてください。

水上:現場に深く入り込んで、あらゆる領域の根幹を支える「教育」をもっと良くしていきたい。ベネッセの事業をさらに推進していく「攻めのDX」のために、我々DXコンサルティング部があります。

――どのような部署なのですか?

水上:ひとことで言うと、社内のさまざまな領域に対して横串をさして、繋げていこうとしています。

たとえば、ベネッセにはいくつもカンパニーがあります。進研ゼミや高校講座などを提供している校外学習カンパニーや、学校の先生方を支援させていただいている学校カンパニーというものもあります。カンパニーが違うこともあり、正直なところ今まで連携は不十分でした。

ただ、この2つはアプローチこそ違えども、エンドユーザーは同じ生徒さんなんですよね。そこで私たちDXコンサルティング部が横串を刺すことでその2つをつなげていこうとしています。

もちろん、それぞれビジネスモデルが全く異なるカンパニー間に横串を通すことは簡単なことではありません。しかし、私たちの部署の存在意義はまさにそこにあります。

このミッションにワクワクして、アクセンチュアやBCG、PwCといったコンサルティング企業からの中途人材も集まってきています。

【DXコンサルティング部】ベネッセグループ全体のDXを推進するために作られた部署。教育・介護など、多岐にわたる事業領域において、ビジネスモデル・顧客基盤などそれぞれ異なる各カンパニーに人員を派遣し、マーケットや現場の課題を解決する。現在、デジタルマーケティングやBPR、システム開発のスペシャリストなど、30名弱がDXコンサルティング部に所属している。

【株式会社ベネッセコーポレーションへの応募はこちらから】

・デジタルトランスフォーメーション(DX)コンサルタント/アソシエイトクラス