「真っ白な広いキャンバスに何を描くか。社会的インパクトを重視しながらも若手に大きな裁量を与えるベネッセだからこそできた事業だと思います」

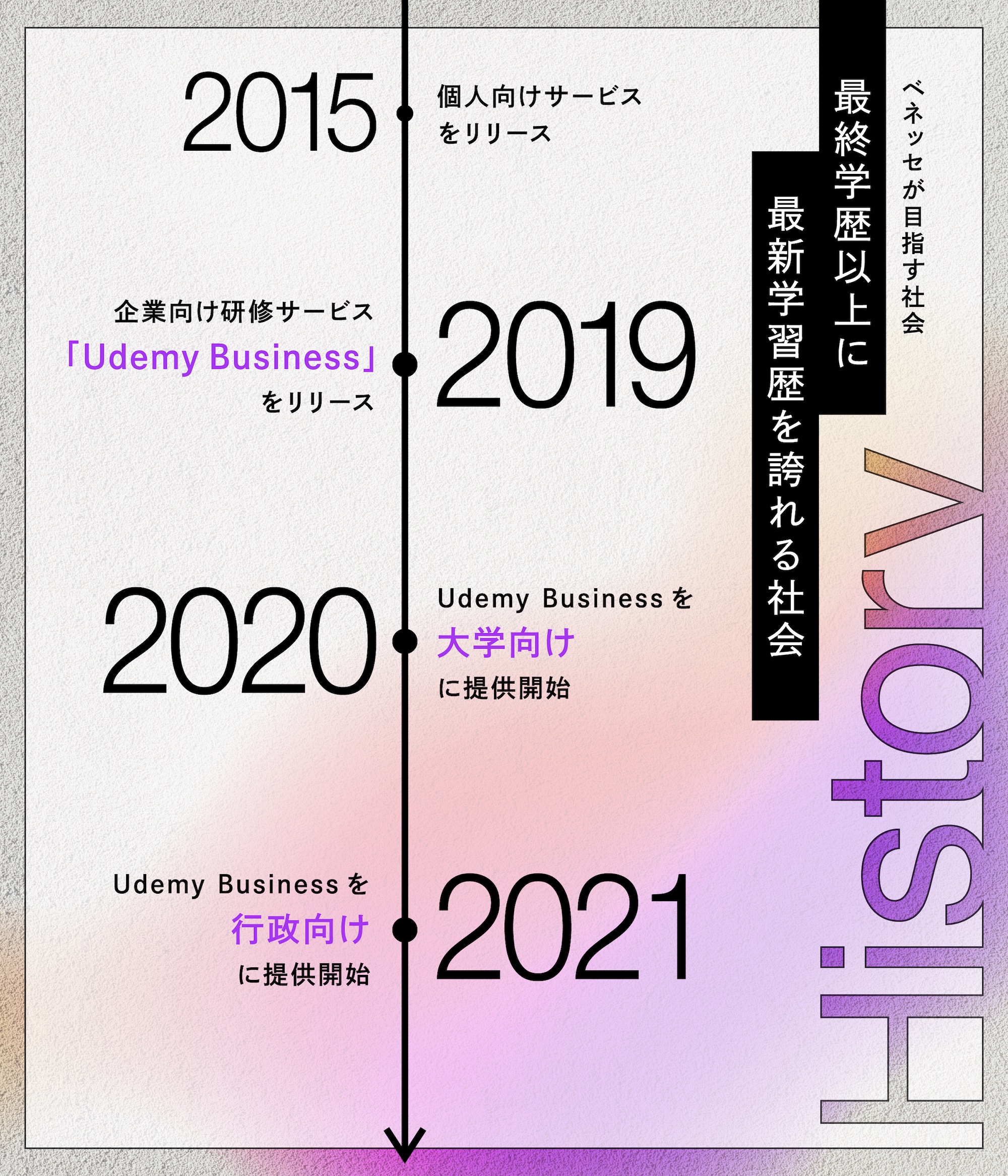

世界で5,200万人が利用し、19.6万以上の講座が公開されるオンライン学習プラットフォーム「Udemy」。その法人向けサービスである「Udemy Business」が、2021年から初めて行政に導入された。2022年5月には日本の首都である東京都での導入も決まり、全国の自治体での導入が進んでいる。

ここまで、順調に見える行政領域でのUdemyの拡大。その裏側には、練られた戦略、ビジネスモデルの転換、事業開発に挑む若手社員の成長があった。Udemy Business行政導入への立役者、田村氏に話を伺った。

※株式会社ベネッセコーポレーションとの特集ページはこちら

キャンバスに何を描くかは自分次第。白紙からの新規事業の開発へ

田村 友宏 氏

株式会社ベネッセコーポレーション 社会人教育事業部 事業企画推進課 行政事業 人材育成コンサルタント

明治大学国際日本学部在学中に米国フロリダディスニーにてキャストとして勤務。卒業後、2015年から小中学校事業部にて自治体向け教育コンサルタントとして従事し、主に英語教育の推進や事業推進を担当。海外進出に向けたプロジェクト等も歴任後、2021年から現職にて行政領域の新規事業開発を担当。

プライベートでは経済産業省・JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)主催のイノベーター育成プログラム「始動 Next Innovator2021」にて国内・シリコンバレー選抜メンバーに選出。また内閣府国際交流事業の既参加青年とともに立ち上げた一般社団法人KOREWOKINIにてアート思考とコーチングによる自己内省プログラムも設立。某大手国内飲料メーカーにて同プログラムを提供中。

──田村さんは、現在、行政向けに「Udemy Business」というサービスの導入プロジェクトをリードされていると伺いました。まずはベネッセに入ったきっかけを教えてください。

田村:ベネッセに入ったきっかけは、学生時代、米国ディズニーでキャストとして勤務していた経験です。

より良いホスピタリティをゲストに届けたい想いはあるのに、英語力が追いつかず、悔しい経験を何度もしました。

この経験から「未来の子どもたちにはこんな思いをさせたくない、日本の英語教育をより良くすることができる仕事につきたい」と思い、日本の公教育を支援できるベネッセに入社しました。

幸運にも、新卒から公教育を支援する行政領域での教育コンサルタントとしてのチャンスをいただき、自治体の教育施策のご支援をする仕事を行ってきました。

──その後、新規事業開発チームへ異動されるのですね。

田村:7年間コンサルタントとして従事し、大きなプロジェクトが一段落したこともあり、新しい領域でチャレンジしようと考え、行政ドメインの新規事業開発チームにジョインしました。

──当初のお気持ちはいかがでしたか?

田村:異動してすぐ、上長からの言葉に、ものすごく興奮したのを今でも覚えています。

「ドメインは行政。キャンバスは真っ白だから、描きたい事業をUdemyを活用して作ってほしい。期待しています」

──印象的な言葉ですね。大きな裁量権を感じます。

田村:初期メンバーは課長含めて3名だけで事業をスタートしました。担当する自治体は、47都道府県約1,700自治体。

いろいろ壁にぶつかりましたし、初年度の売り上げはまだまだ小さく、悩むことも多かったです。

Udemy Businessを自治体に、新規事業のきっかけ

──「Udemy」というと、個人向け学習プラットフォームのイメージがあります。行政向けの新規事業とはどういったビジネスなんですか?

田村:Udemyは、米国法人Udemy, Inc.が運営する世界5,200万人以上が学ぶオンライン学習プラットフォームで、世界中の「教えたい人」と「学びたい人」をオンラインでつなげています。

もともとは個人向けサービスとしてスタートし、現在はプログラミング、マーケティング、データサイエンスなど19万以上のコースを5,200万人以上の受講生が学ぶ世界最大級の学習プラットフォームです。(ベネッセは、2015年より日本における独占的事業パートナーとして提携を開始)

そこから、「Udemy Business」という法人向けの研修サービスを2019年に開始。企業ごとのニーズに応えられるように、各社に合わせてカリキュラムをカスタマイズし、今では700社以上に導入いただいております。(2022年6月時点)

企業への導入が進むにつれ、DX人材育成に有用なサービスとして認知が高まっていき、2020年には大学向け、そして2021年からは行政向けの導入が始まりました。

──ベネッセで目指すものはどんな社会ですか?

田村:我々が目指すものは「最終学歴以上に最新学習歴を誇れる社会」です。そして行政という公共性の高いドメインだからこそ、社会へインパクトを与えられると考え、行政事業を始めました。

行政向け事業の鍵は「実績」「エビデンス」「横展開」

──行政というとなかなか新しいサービスが導入しづらいイメージがあります。Udemyの導入には障壁も多かったのではないでしょうか。

田村:行政というドメインは公共性が高くステークホルダーが多いため、「新しいもの」の導入には多くのハードルがあります。

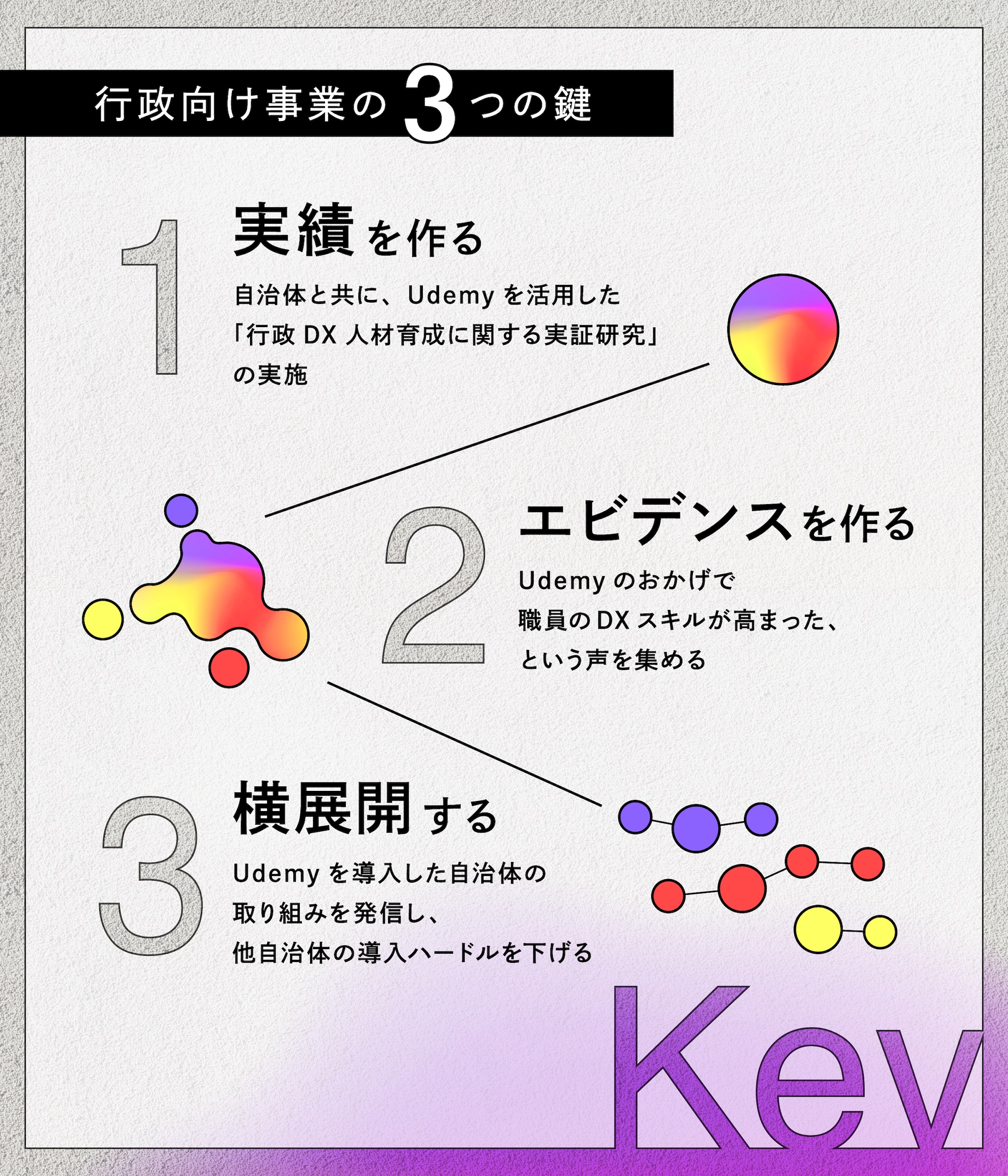

しかし、導入するにあたって、なにか必殺技があったのかというとそんなことはないんです。「実績を作る」「エビデンスを作る」「横展開する」、この3つが鍵でした。

田村:まずは「実績を作る」です。自治体では、職員が市民の生活を良くするためにDXという命題に立ち向かっていました。

しかし職員自身知識がなく何から着手したらよいか、どうやってDXしたらよいか困っていました。

職員自身にも学びが必要であり、学習の価値があると実績を示す必要がありましたが、自治体の場合、何か新しい施策を始めるにしてもその原資は税金です。

だからこそ失敗は許されない。実例を作ること、これが重要なファーストステップでした。

そこで、Udemyを活用することで、学習効果があるか、自治体で成功事例につながるかを検証・確認すべく、ベネッセで初めて「行政DX人材育成に関する実証研究」を旗揚げし、自治体と共に実績を作り上げました。

──実証研究を立ち上げたのですね。たった3名で実証研究を立ち上げるのは大変ではなかったですか?

田村:人が少なくても事業は大きくなることを証明したくて、必死でした。

幸運にも課長とメンバーの一人がマーケターだったこともあり、マーケティング手法を効果的に活用しながら、最後は泥臭く一自治体ずつ交渉していきました。

結果、参画いただいた自治体の方々に多大なるご支援をいただき、全国34自治体とUdemy Businessを活用した行政DX人材育成に関する実証研究をやり切ることができました。

──「実績」はできた。次は「エビデンス」ですね。

田村:はい。ここでいうエビデンスとは「Udemyのおかげで悩みが解決できた」という事例を集めていくことです。

例えば、先述の実証研究を通じて、職員のDXスキルが高まり、「ワクチン接種管理をRPAで業務効率化した」「AIによる窓口の効率化を実現した」という事例を蓄積することができました。

また、約7割の自治体職員が3ヶ月のUdemy学習で「DXの施策検討につながった」と回答いただくなど、Udemyという新しいサービスは実効性がありそうだ、と納得していただけるエビデンスを積み上げていきました。

──顧客である行政目線に立って「Udemyならうまくいく」というエビデンスを積み上げたのですね。

田村:おっしゃる通りです。最後に必要なのが「横展開」ですね。

──横展開とは?

田村:ある自治体が何かの施策で成功し、フィーチャーされると、他の自治体は良い意味で踏襲していきます。

我々は先進的に頑張っている自治体職員の方々の取り組みを知っていただけるよう、事例を積極的に発信しています。

そうすることで、その地域の市民も「わが街のサービスが良くなった」と喜んでくれますし、職員自身も自分の施策が紹介されることはうれしい。そして他の自治体も、こうした成功事例があるから、新しい施策でもチャレンジしやすくなります。

──自治体もうれしいし、ベネッセもうれしい。まさに三方良しですね。導入へのストーリーが見えてきました。

田村:自治体に「新しいもの」を導入するハードルは多いです。

しかし、裏を返せば最初にその領域で旗を立てた企業がどんどんその市場を拡大できるということでもあります。

──自治体というある種特殊なドメインを熟知した展開ですね。

田村:必殺技はないんです。自治体ならではの特性を理解して、地道に実績を作り、広がる仕組みを用意し、愚直に実行する。これさえやれば全て解決するという「万能薬」に期待せずに、一つひとつ積み上げていくことの面白さを感じています。

行政サービス向上だけではない、地域社会の活性化まで見据えた事業へ

──もともと個人向け、法人向けサービスだったUdemyですが行政領域へのUdemy導入戦略と、他領域への導入・ビジネスモデルの特徴をそれぞれ教えてください。

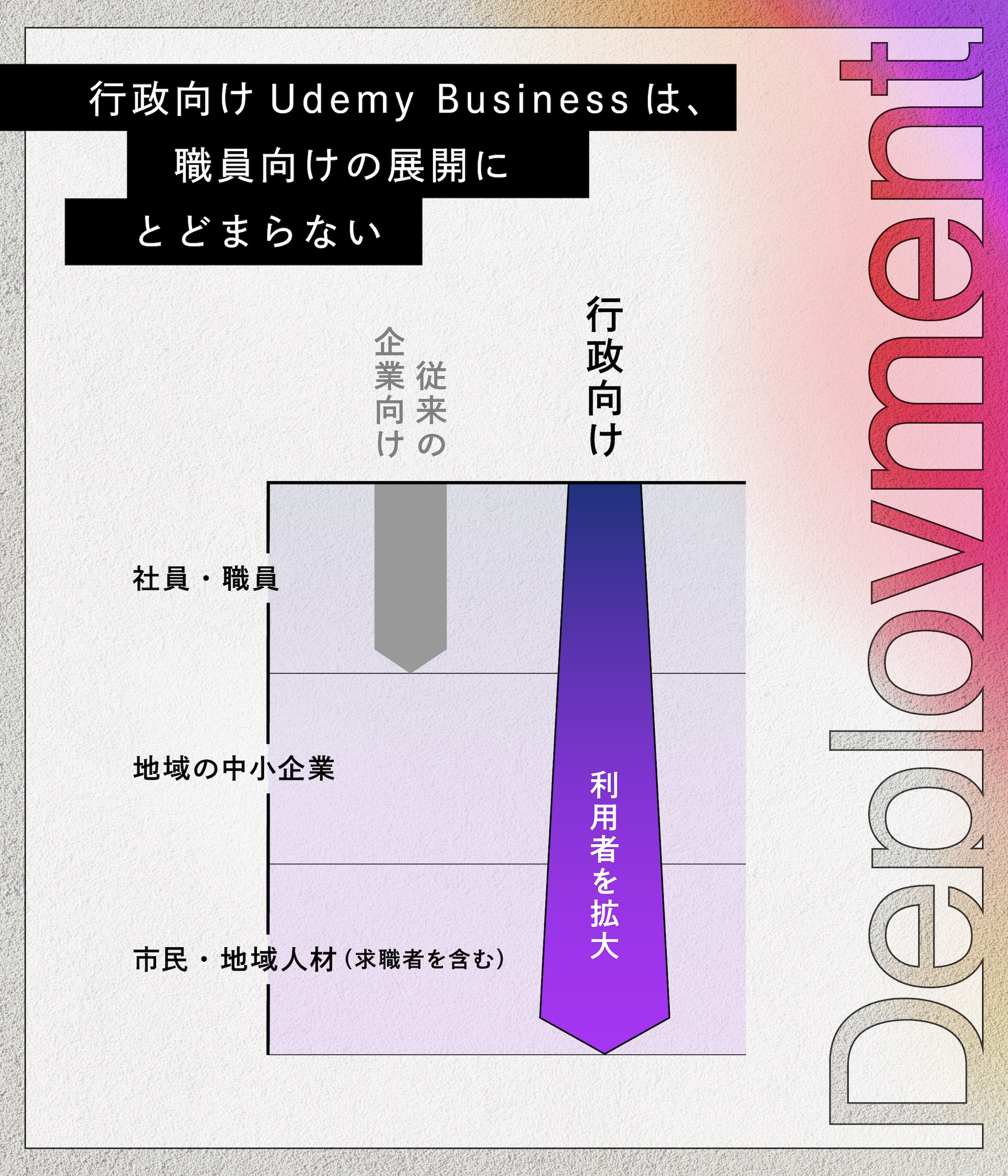

田村:私たちは、大きく3つの顧客向けにサービスを提供しています。

①自治体職員向け

②中小企業向け

③市民・地域人材(求職者含む)

お話ししてきたようにまず最初は①自治体の職員向けのサービス提供から事業を開始しました。

──①自治体職員への導入の経緯を教えてください。

田村:そうですね。行政のデジタル化の必要性はかねてから指摘されていましたが、このコロナ禍により、喫緊の課題として注目を集めました。

また国によるデジタル庁創設の動きも後押しし、行政のデジタル化が一気に動き出しました。こうして庁内職員への研修機会提供の機運も高まり、まずはここから導入を始めました。

──まずは職員向けのサービス展開だったのですね。

田村:多くの自治体のDX推進部署と話す中で、まずは庁内のデジタル化が喫緊の課題であることが見えてきました。

そこでまず、あらゆる市民サービスの基盤となる庁内職員のDX研修を支援する事業展開を進めて行きました。

しかし、庁内のさまざまな担当部署と話す上で、もっと大きな課題も見えてきました。

──なんでしょうか……?

田村:地域経済の活性化の課題です。地域の企業、ひいては市民が元気でないとその地域は衰退していきます。

そして、どの自治体からも「地元企業が元気であることがその地域経済の活性化には不可欠だ」という声が多数上がってきていました。こうした大きな課題感にこそ、大きなビジネスチャンスの芽があります。

だからこそ、行政における市民サービスの向上につながる事業を展開するだけではなく、もっとベネッセが地域の活性化に貢献するために、行政を通じて中小企業の方々に学びを提供し、学びから地元企業を支援する事業を構築しました。

──そこから②中小企業への導入という新しい事業を作り上げるのですね。ただなぜ、中小企業と自治体がつながるのでしょうか。

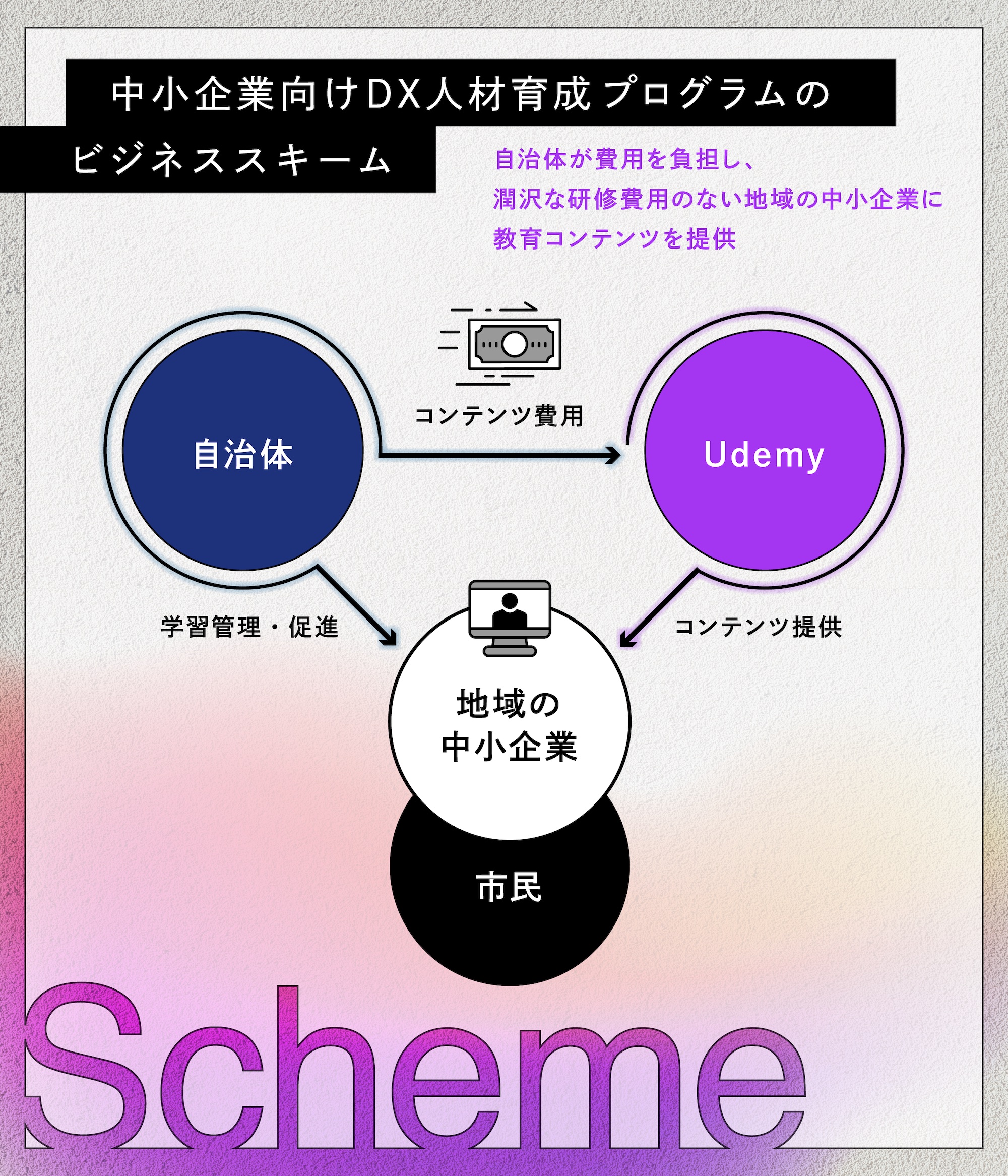

田村:中小企業の経営者は、社員向けの教育機会を提供したいと常々考えています。DX化が進む今の時代であれば、なおさらです。

けれども、多くの中小企業では潤沢な研修費用も時間もないのが現実。

事実、我々が行った独自調査結果からも、中小企業の8割以上の社員が「DXを学ぶ機会があれば学びたい」との声があるにも関わらず、十分な研修機会を提供するのが難しいのが現状です。

このような課題が中小企業の経営者から全国の自治体に寄せられていたんです。

そして自治体側も、変化が求められる企業を支えるDX人材の育成をなんとかしたいと思っていました。

この両者の課題を見つけたとき、民間企業・自治体の両ドメインでDX人材の育成をご支援してきた我々なら、この課題解決ができるのではないかと乗り出しました。

こうして実現したのが、「自治体がコンテンツ費用を負担し、地域の中小企業へDX人材育成のための教育コンテンツを提供する」というスキームです。

──法人も自治体も分っているベネッセだからこそのアプローチですね。

田村:はい。この中小企業向けDX人材育成プログラムの反響も大きく、全国から多くの問い合わせをいただいております。

今年の5月には、東京都からの事業も受託。都内の中小企業向けにDX人材育成プログラムを提供する事業をスタートしました。

また③市民・地域人材向けサービスとして、求職者の方向けにUdemyを活用した学びの機会を提供し、スキルを身につけていただき、就職支援を行う事業も始まっています。

──開始から1年で、東京都とも提携するというのはすごいですよね。

田村:1年前、白紙の状態で、かつ3人しかいなかった。よくここまできたな、と感じています。

絵を描くだけではない。実行までコミットする事業会社の醍醐味

──田村さんご自身も、事業開発を担ってきたことで、視座が変わった部分があるのではないでしょうか。

田村:すごく成長できました。大変なことも多いですが、「事業を作る面白さ」を日々感じています。

事業開発の立場になってみてから、俯瞰的、かつ、多角的に物事を捉えるようになってきました。

小中学校事業部で教育コンサルをしていた頃は、個別のテーマをどんどん深く掘っていき、価値を出すことが多かったです。

例えば、この自治体の英語教育をどうしたら良いのか、という個別のポイントを追求するなどですね。

──考えるべき観点が、教育コンサルと事業開発では異なりそうですね。

田村:今は、事業全体を背負っているので、戦略、顧客、マネジメントなど、意識しなければいけないことが圧倒的に増えました。

小中学校事業部の頃は、PL(損益計算書)の「Pの部分」、要は売上だけを考えていました。今は、費用も含めた全体を考えていく必要があります。

そのセグメントに価値を届けるとどれだけの売上が発生するのか。その売上に見合うコストでデリバリーできるのか。組織体制は、何名必要なのか……などですね。

──キャリア全体で見た際に、スキルの幅も広がったのではないでしょうか。

田村:まだ力不足のところも多く、Udemyで勉強して、事業戦略論やプロジェクトマネジメントなど、自分に足りないことをインプットし、業務で実践しています。

業務の難易度は非常に高いものの、視座が高くなったことを実感しますし、挑戦が続く毎日は「生きているな」と実感することが多いです。

絵を描くだけではなく実行まで責任を持ち、事業にコミットしていくやりがいは大きいです。

「ロマンとそろばん」──ベネッセが追い求めるもの

──話は戻りますが、3人でのスタートというのは、ベネッセのような大企業にしては小規模なようにも感じます。初期の事業開発として、どの程度のレベルを目指してスタートしているのでしょうか。

田村:やはり企業規模が大きいですし、上場企業ですから、売上・利益で求められる水準はあります。

しかし、単純な売上だけでなく、「社会課題の解決ができているか」「顧客の期待を上回る価値を創造できているか」「社会的インパクトが生まれているか」といったことにこだわり、事業を成長させてきた会社です。

だからこそ、自治体はもちろん、今までサービスを届けられなかった中小企業の方々にもご支援できていることがうれしいんです。

──今回の自治体との取り組みは、「行政を顧客としてビジネスを成立させた」以上の意義があったということでしょうか。

田村:もともと企業向けに提供してきましたが、顧客の多くは大企業でした。

中小企業の社員の方にも、Udemy Businessを提供したいとずっと考えていたんです。ただ、費用面などの理由で、進めることができずにいました。

ベネッセは、社会課題の解決を常に重視してきた企業です。だからこそ「お金がないなら仕方ないね、諦めてください」ということは決してしたくなかった。

今回のように自治体が起点となることで、地方の中小企業の方にも「学習できる機会」を提供できた意義は非常に大きいと思っています。

──ベネッセとして顧客へどれほど変化をもたらすことができるかが大事である、ということですね。

田村:その通りです。顧客が何に悩んでいて、私たちがUdemyを提供することで、その状態がどう好転したのか。顧客の成功ストーリーが大切なのです。

社会貢献とビジネスを両立するならベネッセ

──「行政向けUdemy」が、これから目指す先は、どういったところになるのでしょうか。

田村:「全国どの地域でも、人の可能性が広がる社会」を目指しています。

全国すべての自治体がお客さまだからこそ、「場所に関係なく学べる環境」を提供し、学びから地方創生を生み出していきます。

そして、行政という公共性のある事業ドメインだからこそ、行政や民間だけでなく、大学やNPOなどを巻き込んで含めて社会をより良くしていく「コレクティブインパクト」を生み出し、社会を動かしていきたいです。

まだまだやりたいこともたくさんありますし、事業も大きくなっていきますよ。

──ベネッセで仕事をする魅力はなんでしょうか。

田村:「社会貢献とビジネスを両立するならベネッセ」、この一言に尽きます。

実はこの言葉、私が学生時代にOB訪問した際、ベネッセの大先輩から頂いた言葉なんです。この一言にほれて、入社を決めました。

ベネッセの仕事にやりがいを感じ続けられるのは、この言葉通り、自分の仕事が社会貢献につながっている、社会の役に立っていることを実感できているからだと思います。

「社会貢献とビジネスを両立したい」そう思ってくださる志のある仲間に出会えることを楽しみにしています。

【Udemy事業への応募はこちら】

・「Udemy Business」の行政・自治体向け事業開発および顧客支援担当

・【大学・社会人教育領域】データアナリスト/データサイエンティスト

ONE CAREER PLUSのご案内

ONE CAREER PLUSではこれまで可視化されていなかったクチコミデータが25,000件以上掲載されています。どの企業からどの企業へ転職したのかという転職履歴をはじめとする自身のキャリアを考える際の参考データや転職の面接でどういった質問がされたのかなど面接対策に使えるデータがあり、転職時の情報収集から面接対策までONE CAREER PLUSだけで行うことができます。

自身のキャリアの棚卸しや参考になる情報が集められるイベントを定期的に開催中。

イベントに参加し、具体的に興味ある会社が見つかったら、掲載されている求人から企業への応募も可能です。